|

| Reprodução vídeo Twitter. Link abaixo |

Jornalismo, mídia social, TV, streaming, opinião, humor, variedades, publicidade, fotografia, cultura e memórias da imprensa. ANO XVI. E, desde junho de 2009, um espaço coletivo para opiniões diversas e expansão on line do livro "Aconteceu na Manchete, as histórias que ninguém contou", com casos e fotos dos bastidores das redações. Opiniões veiculadas e assinadas são de responsabilidade dos seus autores

domingo, 31 de outubro de 2021

Um zumbi em Roma

sábado, 30 de outubro de 2021

Os homens e os seus nomes: pensata em tempos vazios

por J.A.Barros

De repente me perco, pensando nos grandes homens que marcaram a sua presença nesse histórico mundo. Mundo onde, na Idade da Pedra, o homem ainda carregava nas suas rudes e calosas mãos um machado, um machado de pedra, para abater a presa que o alimentava e, ao mesmo tempo, se defender das feras famintas que o cercavam e que também o queriam como presa.

Do machado de pedra, o homem de hoje chegou à arma automática capaz de disparar 30 balas para matar o inimigo que o espreita atrás de cada esquina. Hoje, o homem não se defende das feras famintas, se defende do próprio homem.

Essa é a luta do homem para sobreviver e viver dias de glória e dias de luto neste mundo em que ele nem sabe o que está fazendo e nem como nele veio parar. Mas é preciso ir em frente e construir na vida algo perene que justifique a existência e fique para os que vierem depois. Algo que os faça entender o mundo que recebem para viver.

E me perco pensando nos homens que pela sua força, sua história, sua inteligência e sua coragem construíram impérios e civilizações. Penso em Júlio Cesar, o conquistador da Gália, que deu a Roma o maior império do mundo. Em Justiniano, que de Bizâncio construiu o Império Romano Oriental. Ou no conquistadores que vieram da Ásia e invadiram mundo conhecidos ou inexplorados. Penso em Carlos Magno, criador a dinastia Carolíngea. Nos guerreiros mongóis, Ghengis Khan que criaou o Império Mongol e Tamerlão, que o renovou. Kublai Khan, neto do herói das planícies asiáticas, Ghengis Khan, que conquistou a China e no seu trono permaneceu.

E penso em Pedro, o Grande, que trouxe à Rússia a civilizaçao do mundo europeu e penso nos outros Impérios que se seguiram. Grandes homens. Napoleão, que trazia nos seus sonhos a unificação da Europa. Além de Abrahão Lincoln, sempre me vem à cabeça o nome de Franklin Delano Roosevelt, que transformou a América do Norte no país que é hoje, mas penso também em Churchil, o ministro que deu à Inglaterra a coragem de lutar contra as forças nazistas que ameaçavam a liberdade da civilização ocidental.

Grandes nomes, grandes homens. E fico a pensar porque neste Brasil, tão imenso e tão rico, até hoje não surgiu um nome, um homem que desse ao país todo o esplendor e a grandeza de que é merecedor.

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

quarta-feira, 27 de outubro de 2021

Você conhece o Gilberto Tumscitz? • Por Roberto Muggiati

|

| Gilberto Braga. anos 70, quando ainda era Tumscitz. Foto Arquivo Pessoal. |

Um deles, um rapaz tímido na casa dos vinte anos – formado em Letras pela PUC e professor na Alliança Francesa – começou escrevendo na reportagem da revista Manchete sob o nome de Gilberto Tumscitz (o sobrenome materno), os colegas o chamavam afetuosamente de Gilberto Tumtum.

Já escrevi aqui no Panis sobre a figura especial do Serge Elmalan, diagramador que Justino Martins contratou para as revistas da Bloch em Paris. Certa noite, Serge convidou-me para uma “reuniãozinha” em seu apartamento no Lido, num prédio vintage, no estilo art déco. Ao entrar, surpreendo-me com um “petit comité” de celebridades: a romancista Françoise Sagan (Bonjour Tristesse), a Begum Aga Khan (viúva de um dos homens mais ricos do século e mãe do playboy Ali Kahn, ex-marido de Rita Hayworth), o cineasta Jacques Deray (dirigiu Alain Delon em Borsalino, um precursor francês de O poderoso chefão). A imprensa brasileira nunca chegou a saber da visita destas personalidades ao Rio – mesmo porque sua única visita deve ter sido ao apartamento do Serge. Da Manchete, só eu e Gilberto Tumscitz, acompanhado pela mãe. (Depois do trauma de perder o pai de infarto fulminante aos 17 anos, Gilberto presenciou, aos 27, o suicídio da mãe, que se atirou do apartamento de Copacabana onde moravam, perdas brutais que se refletiriam em muitos dos seus enredos.)

Sentindo-se estagnar na Bloch, Gilberto foi escrever críticas de teatro e cinema no jornal O Globo. Em 1973 o ex-foca da Manchete iniciava na TV Globo o que seria uma carreira vitoriosa de quase meio século como um dos melhores autores de telenovelas do país.

Gilberto Braga (1945-2021): o mago das novelas foi repórter da revista Manchete.

Gilberto Braga morreu hoje, no Rio, aos 75 anos. Foi um grande autor de novelas que seduziram milhões de pessoas. Com muito merecimento, nesses tempos sombrios, sua trajetória é lembrada pela mídia.

Ele começou sua carreira em 1972 e se tornou um dos mais bem-sucedido novelistas da TV Globo onde escreveu "Dancin’ Days” (1978), “Vale tudo” (1988), "Celebridade" (2003) e "Paraíso Tropical" (2008), "Anos dourados" (1984) e "Escrava Isaura" (1976). "Babilônia", em 2015, foi seu último trabalho na Globo. Não conseguiu emplacar mais nada. A máquina anda, a máquina descarta.

|

| Em 1974, Manchete registrou a estreia do seus ex-repórter na TV. |

Poucos vão lembrar, mas Gilberto Braga, quando assinava como Gilberto Tumscitz, foi repórter da revista Manchete. Tinha 26 anos quando fez as matérias acima reproduzidas.

VEJA NOS LINKS ABAIXO ALGUMAS MATÉRIAS DE GILBERTO BRAGA PARA A MANCHETE

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=004120&pesq=Gilberto%20Tumscitz&pagfis=110279

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=004120&pesq=Gilberto%20Tumscitz&pagfis=111910

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=004120&pesq=Gilberto%20Tumscitz&pagfis=113691

Gourmet pandêmico • Por Roberto Muggiati

A última encrenca em que me meti deu um bom trabalho, mas, depois de vários ensaios, cheguei a uma pequena receita gostosa e digna, a Caponata Ecumênica de Jiló, com berinjela, abobrinha, alho porró, pimentão verde, pimentão vermelho, passas e uma base de cebola e alho picado. Não me perguntem as medidas, elas não existem, a coisa toda é feita no instinto, à bangu, pra quem saca a boa gíria da malandragem carioca. Levei algum tempo para criar a versão definitiva – a que foi para a fotografia – mas tudo correu com fluidez e leveza.

Em nossa era de fast tudo, somos bombardeados por pequenas dicas de saúde: “meia hora de atividade física por dia para blindar o cérebro”, “fazer faxina pode ajudar a saúde mental”, “exercícios noturnos ajudam os hipertensos”, “cinco minutos diários de meditação transformam a estrutura do cérebro”.

Nesse quesito eu acredito. Mas não naquela visão caricata da meditação: o sujeito na posição da flor de lótus, como um bodisatva, aquele ser budista iluminado pela compaixão. De repente, na faina de separar e aquecer al dente cada um dos oito ingredientes, com seus diferentes tempos de cozimento, me dei conta de que, apesar da intensa atividade física e intelectual, minha mente estava a eons de distância, numa espécie de “meditação dinâmica” – enfim, lanço aqui também o conceito, com a receita descolada.

Dedico o prato aos mestres Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, compositor e letrista de Qui nem jiló, um dos clássicos da Era do Rádio, do ano redondo de 1950.

Ouçam aqui

https://www.youtube.com/watch?v=CzBnMePEIk8

E a letra:

Qui nem Jiló

Luiz Gonzaga – Humberto Teixeira

Se a gente lembra só por lembrar

O amor que a gente um dia perdeu

Saudade inté que assim é bom

Pro cabra se convencer

Que é feliz sem saber

Pois não sofreu

Porém se a gente vive a sonhar

Com alguém que se deseja rever

Saudade, entonce, aí é ruim

Eu tiro isso por mim

Que vivo doido a sofrer

Ai quem me dera voltar

Pros braços do meu xodó

Saudade assim faz roer

E amarga qui nem jiló

Mas ninguém pode dizer

Que me viu triste a chorar

Saudade, o meu remédio é cantar

Saudade, o meu remédio é cantar

Ai quem me dera voltar

Pros braços do meu xodó

Saudade assim faz roer

E amarga qui nem jiló

Mas ninguém pode dizer

Que me viu triste a chorar

Saudade, o meu remédio é cantar

Saudade, o meu remédio é cantar

Afogados do Sena: o massacre de 17 de outubro de 1961 • Por Roberto Muggiati

|

| 1961: manifestantes argelinos presos em Paris. Foto de Fernando Parizot/AFP que você pode ver neste link |

|

| "Aqui afogamos os argelinos". Foto L'Humanite/Keystone que você pode ver neste link |

Hemingway disse: “Se você teve a sorte de morar em Paris quando jovem, aonde quer que vá, a cidade o acompanhará pelo resto da vida.” Tinha razão: a memória do ano e meio que vivi em Paris, há sessenta anos, ainda dorme toda noite e acorda todo dia comigo.

Paris guardava cicatrizes de muitas lutas de muitas épocas em seus mais diversos quartiers. Da Revolução, da Comuna, da Ocupação nazista. Quando ia toda noite a pé do metrô de Luxembourg até a Cinémathèque na rue d’Ulm, me deparava com uma cabeça enfiada na ponta de lança de uma grade de ferro – uma cópia em argila da cabeça original, humana, decepada pela guilhotina na época da Bastilha. Prédios e paredes na rive gauche ostentavam furos de balas dos tiroteios da Segunda Guerra, quando os alemães foram rechaçados de Paris, episódio descrito no filme Paris está em chamas? Em abril de 1961, morando na Île de la Cité, vivi na pele o malogrado putsch dos generais da Argélia, quando quatro cinco estrelas de pijama ameaçaram não só tomar conta do poder na colônia – onde os gaullistas já negociavam a libertação da Argélia – mas invadir aeroportos estratégicos da França com paraquedistas, ameaça que foi detectada pelo serviço de inteligência do primeiro ministro Debré. Em 22 de abril, todos os voos e decolagens foram proibidos em aeroportos parisienses e o exército foi mobilizado para resistir ao golpe. No dia seguinte, o presidente Charles De Gaulle fez um famoso discurso na televisão, vestindo seu uniforme vintage de general dos anos 1940, conclamando o povo francês a apoiá-lo. Na noite de 24 de abril, voltando para meu hotel do lançamento do livro American Express, do poeta beat Gregory Corso, encontrei todas as pontes que levavam à ilha bloqueadas por fileiras de velhos ônibus e centenas de gendarmes – com suas casquettes e pélerines –fazendo a triagem de cada passante: “Vos papiers, s’il vous plaît?”

Felizmente, naqueles tempos difíceis, eu andava sempre com o passaporte e a Carte de Séjour de bolsista. O putsch dos generais fracassou, mas a conspiração da direita seguiu firme (lembram o filme O dia do chacal, que mostra a tentativa de assassinato de De Gaulle?). O episódio mais chocante de toda aquela época foi a morte de 200 argelinos na mais violenta repressão de uma manifestação pacífica depois da Segunda Guerra. Operários argelinos vieram desarmados em marcha da periferia para o centro de Paris protestar contra o toque de recolher, que só atingia os “franceses muçulmanos da Argélia”. O ataque violento dos policiais foi ordenado pelo Préfet de Police Maurice Papon, responsável pela deportação dos judeus de Bordeaux durante a guerra. Pelo menos duas centenas de argelinos morreram e muitos corpos foram jogados no rio Sena. Numa das pontes os assassinos ainda rabiscaram acintosamente: “ICI ON NOIE LES ARGELIENS”, “aqui afogamos os argelinos”.

O massacre praticamente não foi noticiado pela imprensa, foi totalmente censurado, os arquivos oficiais trancados para os historiadores. Naquele dia eu estava a quase mil quilômetros de Paris, paquerando uma italianinha que tinha saído de um curso de inglês diante do túmulo de Dante Alighieri em Ravena, o grande poeta morreu no exílio longe da sua amada Florença. Só fiquei sabendo do episódio sangrento muito tempo depois.

De volta a Paris em novembro, depois do meu Grand Tour de dois meses pela Itália, encontrei a cidade visivelmente mais tensa. Até o fim do ano, houve uma escalada de explosões por Paris inteira, mas o movimento anticolonialista, liderado pela Frente de Libertação Nacional (FLN) seguiu em frente e a independência da Argélia foi assinada entre o governo francês e o governo provisório da República Argelina nos Acordos de Évian, em 18 de março de 1962. A esta altura, eu estava de volta a Curitiba, não posso dizer seguro e tranquilo, o horizonte brasileiro já estava carregado com as nuvens negras do golpe militar iminente. Apesar de tudo, consegui fazer de Paris uma festa só para mim, mas jamais esqueci os momentos sombrios da cidade aterrorizada de 1961.

Brasil a ânus luz da civilização

por O.V.Pochê

O roteirista do Brasil está embalado. A sucessão de acontecimentos bizarros que fazem a atual conjuntura é de deixar o Febeapá (Festival de Besteiras que assola o País) de Stanislaw Ponte Preta, uma espécie de manual das asneiras da ditadura militar lançado na década de 60, a ânus luz de distância. E a loucura nacional acomete o governo e os políticos e desanda os cidadãos comuns e até os incomuns, caso existam. "Doidêra" como se diz.

* Em Goiatuba, Goiás, o pastor Carlos Rodrigues bateu as botas mas garantiu às suas ovelhas que iria ressuscitar três dias depois de morto. Deixou até horta marcada e documento assinado por testemunhas onde informava a quem interessase que a ressureição era uma missão que Jesus lhe dava. A mulher do evangélico exigiu que as autoridades permitissem a espera. O velório do corpo que, segundo o pastor, seria algo como uma soneca, atraiu uma multidão. Na falta do que fazer, o povo ficou de prontidão esperando o enviado de Jesus. Não rolou. O novo endereço do indigitado é o cemitério local, a sete palmos do resto da humanidade.

* O Maracanã vai ser novamente leiloado. O Estado do Rio de Janeiro, que tem o bolsonarista Claudio Castro à frente, lançou um edital onde determina que os empresários ou os clubes que conquistarem a concessão do estádio deverão ceder no mínimo 21 mil ingressos por ano para o governo estadual. Detalhe: são cinco camarotes (200 ingressos e bufê) por partida. Isso sem falar que o estado administra 600 cadeiras perpétuas que ainda não foram recadastradas por proprietários ou seus herdeiros. O velho Maracanã perdeu a gerale ganhou um feudo político. Se o futuro concessionário quiser se livrar da obrigação bastaria exigir ficha limpa ou prontuário policial dos "torcedores estatais".Ia sobrar muito lugar nesses camarotes.

* A comitiva brasileira enviada à ONU tinha mais de 60 alegres autoridaes. A delegação que acompanhou o general Mourão à África para tentar limpar a barra da Igreja Universal tinha uma galera de responsa. Para a Cop 26 o Brasil deve levar 100 titulares da boca livre internacional. E isso para dizer que o aquecimento global é coisa de "cuminista e ateu".

* Bolsonaro disse em live que vacina provoca Aids. O psicopata deve pedir desculpas aos gays. Quando o HIV surgiu, em 1980, ainda na ditadura, a mídia, sob aplausos do governo militar, chamava de "peste gay". Vai ver a culpa era só culpa das vacinas da época.

* Depois de gozar da repórter dizendo que ela queria “dar o furo”, agora quem deu o furo foi Bolsonaro: no teto fiscal do Guedes.

* As pedaladas fiscais da Dilma (que motivaram o golpe) são brincadeiras comparadas com as “motociatas” fiscais do Bozo.

* O vocabulário do Renan Calheiros está muito rico. Imagino esse tipo de diálogo:

- Pai, o que é caviloso?

- Sei lá filho, acho que é algo a ver com o homem das cavernas...

* Zé Trovão, o suposto caminhoneiro que é o "Zapata" da direita fugiu para o México, não gostou da pimenta local, voltou para o Brasil, a polícia não percebeu, apesar do elemento estar com prisão decretada, e resolveu se esconder. Homiziou-se-se na própria casa, seu antigo endereço, onde ficou por dois dias antes de se entregar. É o único caso do fugitivo com CEP conhecido.

segunda-feira, 25 de outubro de 2021

Manchete como fonte de pesquisa bibliográfica e jornalística

Pandora Papers: o paraíso fiscal saúda a imprensa, pede passagem e sai de fininho

Cadê o escândalo que estava aqui? Sumiu.

Os documentos obtidos pelo ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, na sigla em inglês), sediado em Washington D.C., nos Estados Unidos, alimentaram os chamados Pandora Papers. Mais de 600 jornalistas de 149 veículos de 117 países mergulharam nas águas turvas dos paraísos fiscais. No Brasil, você leu sobre isso no Poder360, que faz parte da investigação e revelou as contas offshores de empresários e autoridades, entre as quais o ministro da Economia Paulo Guedes. Os principais jornais do mundo integraram o consórcio que levantou as lebres fiscais. Nenhum do Brasil. The Washington Post, BBC, Radio France, Die Zeit e a TV NHK, entre outros veículo questionaram suas autoridades e elites financeiras sobre a prática que, apesar do sol do Caribe, tem zonas de sombra.

Você deve terreparado que a grande mídia brasileira inicialmente ignorou o assunto. Deu um pouco mais de relevância dois ou três dias depois da revelação do Poder 360, mas aí com a conveniência, para eles, de destacar a defesa de Paulo Guedes. Mesmo assim, o assunto durou pouco nos véiculos dos grandes grupos. Lá fora, resultou até em demissões importantes de envolvidos. O ministro da Indústria da Espanha pediu o boné. O presidente de um banco austríaco saiu de fininho. o primeir-minostro da Islândia entregou o cargo. No Brasil, se não acabou em pizza, foi saboreado com peixe crioulo, patacones e mojitos típicos do Caribe.

A falta de atenção da mídia conservadora aos Pandora Papers envolve uma curiosa coincidência: milhões de dólares de empresários do setor de comunicação estão hospedados nos paraísos fiscais onde curtem a dolce vita da desvalorização do real. Cada vez que a moeda brasileira desce a ladeira a fortuna de Paulo Guedes e dos donos da mídia citados pela investigação jornalística escalam o borderô offshore.

Observem que aqui ou em qualquer país um ministro da Economia e a imprensa têm o poder intencional ou não de fazer oscilar o dólar. Um fala, a outra repercute. Revelações ou comentários em um dia e eventuais desmentidos 24 horas depois - e isso acontece com certa frequência - dão um sacode no dólar pra cima, pra baixo, pros lados, não importa. Digamos que um sortudo adivinhe essa gangorra e faça seu jogo no mercado com base, digamos de novo, na intuição. Vai se dar bem e comemorar nas redes sociais: "papai tá on", dirá.

O nome disso é felicidade.

Leia no Poder 360 a matéria sobre os barões de mídia no off shore. AQUI

domingo, 24 de outubro de 2021

quarta-feira, 20 de outubro de 2021

“A China está nos estuprando!” • Por Roberto Muggiati

|

| Chapéu de padeiro veio de Foshan,China, via Curitiba. |

Aqui na Rua das Laranjeiras, no que eu chamo de Baixo Glicério, existe um mini-camelódromo debaixo da marquise do Bradesco. Já encontrei ali bons livros, CDs e DVDs a preço de banana. (Alguns romances da Elena Ferrante novos em folha a três por dez reais. ) E roupas também. Na barraca da Thereza tenho achado coisas boas e baratas. Calças e camisas em estado novo a 20 reais cada. Como minhas malas estão há um ano num guarda-móveis, foi um jeito conveniente de remediar meu guarda-roupa. Afinal, na pandemia impera a moda pauvre chic.

Descrevo alguns itens para vocês terem uma ideia da variedade incrível de procedências. Um short cinza escuro de moletom da ZARA Paquistão. Uma calça comprida marrom claro da ZARA Turquia. (Lembro-me de um amigo que fotografou em Istambul um quiosque que se gabava de vender “genuine fake watches”.) Uma camisa polo cor-de-abobora da NIKE Vietnã. Uma calça comprida preta da VILLA VITTIN Portugal. Sombreros Panamá do Ecuador made in China. Outros originários da RPC, o que dá na mesma: República Popular da China.

|

| Foshan: o entreposto global |

Também comprei alguma coisa pela internet. O site de roupas Shein promovia um simpático “chapéu de padeiro” por apenas R$ 38. Demorou a chegar, via Curitiba, descobri depois que era fabricado em Foshan, na província de Cantão, no poético Delta do Rio das Pérolas, não fosse Foshan uma megalópole industrial de oito milhões de habitantes. Apelando para o título brasileiro de um filme que no original tinha apenas cinco letras, Giant, “assim caminha a humanidade...”

Com Chaplin, confinamento sem crise • Por Roberto Muggiati

|

| No apagão do som, a genialidade de Chaplin em Em busca do ouro. |

Nossa dependência da tecnologia é terrível, lembrem o recente apagão do Whatsapp. Meu caso é mais modesto, mas para mim assume dimensões gigantescas. Nos últimos dias, meu computador ficou mudo, por mais que eu tentasse não consegui reinstalar o som em músicas, filmes e tudo mais.

Estou à espera de uma alma caridosa que me socorra e faça ouvir de novo. Ou de um técnico que aceite um cheque pré-datado para o próximo 5º dia útil de novembro.

Desde que a Manchete faliu, continuei trabalhando em casa, fazendo colaborações para a imprensa e traduções. Com o trabalho escasso, conheci a liberdade ilimitada de escrever de graça – o fato é que há 67 anos, desde que comecei a trabalhar na Gazeta do Povo de Curitiba, em 15 de março de 1954, não me afastei um dia sequer do teclado. Meu sonho é bater o recorde do Henrique Nicolini, um redator esportivo de São Paulo: ao morrer, aos 91 anos em 2017, ele detinha o Recorde Guinness de jornalista mais longevo na profissão no mundo, com 70 anos de batente. Para isso, basta eu viver mais uns quatro anos – minha primeira matéria assinada é de 1955, uma entrevista exclusiva com Portinari quando ele esboçava no seu ateliê do Leme o mural Guerra e Paz para o edifício da ONU em Nova York.

|

| A imagem original em P&B |

|

| E a mesma cena colorizada |

Voltemos ao ponto: ao fim de cada jornada de trabalho, eu refresco a cabeça vendo um filme no computador (meu toca-DVDs e TV ainda estão num guarda-móveis com a TV desde a diáspora de Botafogo para Laranjeiras há mais de um ano.) Vejo muita coisa boa pelo YouTube. Sem som fiquei ao léu. Mas, como dizia o grande filósofo greco-carcamano Frank Platão Zappa, “a necessidade é a mãe da invenção” e lembrei de repente que existem filmes fabulosos sem som. (Certos críticos radicais defendem que o único cinema válido é o mudo.) Charles Chaplin, por exemplo. Ao escrever estas linhas, estou revendo o maravilhoso A corrida do ouro, de 1925. Por mais vezes que tenha visto esse clássico, sempre topo com a novidade de um detalhe ou outro. O filme é disponibilizado ainda na versão colorizada, dei uma espiada para conferir (comparem as versões da mesma cena em preto-e-branco e colorizada). A tentativa de colorir clássicos em p&b não deu em nada – aliás, a fotografia é uma arte que se afirma no preto e branco, com a sua linguagem própria, sem a menor pretensão de “imitar” a realidade.

|

| Em busca do ouro: o happy end. |

Só Chaplin para fazer da fome um tema cômico. E o happy end selado por um beijo, a mocinha e o milionário travestido em vagabundo. No filme seguinte, Luzes da cidade, o final é o oposto: a mocinha que volta a enxergar descobre que o seu sonhado milionário dos tempos de cegueira é um vagabundo. O gênio de Chaplin termina o filme em aberto.

Clouzot descobriu o Danúbio Azul 15 anos antes de Kubrick

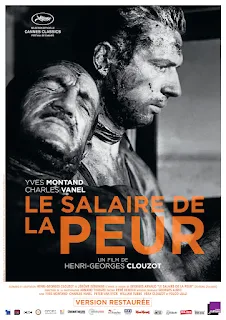

|

| Em 2001, a coreografia da nave no ritmo da trilha sonora que O salário do medo usou. |

|

| A dança de Vera Amado Clouzot |

|

| E o bilhete do metrô de Paris |

Mas a coisa não é bem assim: outro cineasta já tinha dançado esta valsa quinze antes do Kubrick: Henri-Georges Clouzot, em O salário do medo, de 1953. O filme se passa num buraco da Venezuela, onde reina a miséria e um punhado de europeus desgarrados passa fome sonhando com o dinheiro da passagem de avião para Paris. Uma catástrofe traz a oportunidade para quatro eleitos numa missão suicida. Duas duplas têm de dirigir seu caminhão carregado de nitroglicerina até o local do incêndio de um lençol petrolífero ao longo de estradas de terra batida que atravessam a selva. A dupla que vai à frente explode, a dupla que segue atrás atola no lago de petróleo que vaza dos oleodutos no local da explosão. Um dos pilotos tem a perna esmigalhada na tentativa de desencalhar o caminhão. O sobrevivente, Yves Montand, chega ao destino abraçado na boleia ao companheiro moribundo e é recebido como herói com sua preciosa carga de nitroglicerina. Mais spoilers: grana no bolso, eufórico ao volante do caminhão vazio, Montand volta à cidade onde deixou a namorada (a brasileira Vera Amado Clouzot).

Orlandinho vira o jogo: uma vítória póstuma na luta pelo respeito aos direitos autorais da foto mais famosa de todas as Copas

|

| A foto de Orlando Abrunhosa na capa da Fatos & Fotos |

A foto histórica foi muitas vezes publicada ilegalmente em jornais, capas de fitas de vídeo, selo e cartazes. Orlandinho abriu processos e lutou até o fim pelos seus direitos, até fora do Brasil. Alguns dessas pendências ainda estão em andamento.

Ele, com certeza, se aqui estivesse, iria comemorar essa vitória merecida. Provavelmente, brindando com vodca e limão à sua maneira. Ele nunca deixava de recomendar ao garçom "Mas traz o limão pra eu espremer". Era um clássico do Abrunhosa nos bares cariocas. Martins, do bar do Novo Mundo, uma espécie de filial etílica da Manchete, deve ter ouvido essa frase centenas de vezes. O barman que serviu JK, Jango, Brizola, Garrincha e era capaz de fazer drinques e coqueteis complicados, ficava intrigado por não poder espremer um simples limão. Martins nunca entendeu e Orlandinho nunca explicou.

|

| Orlando Abrunhosa na cobertura da Copa do México, em 1970, quando fez uma das fotos mais famosas do futebol |

De acordo com matéria publicada por Ancelmo Gois, no Globo, na última segunda-feira, e que repercutiu em vários sites, a célebre foto estampou um painel instalado no Museu da Maracanã, sem que o governo do Estado do Rio de Janeiro e o Complexo Maracanã Entretenimento tivessem, para isso, autorização do autor ou da família.

domingo, 17 de outubro de 2021

Abobrinhas: quem nunca?

|

| Reprodução Estadão. Clique 2x na imagem para ampliar |

|

| Reprodução Folha de São Paulo |

por José Esmeraldo Gonçalves

Abobrinhas eram os muitos bytes de informações que eram guardados na memória dos jornalistas cinéfilos. Se eram úteis? Vá saber. Mas rendiam horas de bom papo. Na redação da Manchete e da Fatos & Fotos as abobrinhas eram chamadas de trívias. No caso, a palavra indicava uma espécie de jogo: o da arte de responder questões aleatórias pouco ou nada conhecidas sobre atores, atrizes e filmes. Na Manchete raros tinham a chave do portal que levava àquela dimensão oculta de Hollywood. O próprio Ruy Castro, Roberto Muggiati, George Gurjan, José Guilherme Corrêa e Valério de Andrade. Estes formavam o conselho supremo da trívia no tempo em que o Google não estava lá para revelar que Humphrey Bogart era careca ou que Marylin Monroe tinha QI maior do que o de Isaac Newton, entre outras deliciosas digressões.

Um dos diagramadores da Manchete, J.A. Barros, também cinéfilo, costumava aplicar um desafio aos críticos de cinema que adentravam a redação. Era o Teste Guilaroff. De repente, como se sacasse um revólver Peacemaker na Main Street de Tombstone, Barros disparava a pergunta; "Você sabe quem é Sydney Guilaroff?" Nove em dez vezes o crítico rateava. Era a deixa que o Barros esperava para fazer uma bio do personagem hollywoodiano que ele identificara nos minúsculos créditos antes do the end de muitos filmes. E Guilaroff era figura importante como se vê no link abaixo em post de Roberto Muggiati sobre o teste que, para o seu criador, o Barros, separava os cinéfilos de raiz do resto da humanidade.

https://paniscumovum.blogspot.com/2021/02/o-teste-guilaroff-de-cinefilia-por.html

sábado, 16 de outubro de 2021

sexta-feira, 15 de outubro de 2021

terça-feira, 12 de outubro de 2021

No Le Monde: matéria sobre o avanço do neonazismo no Brasil.

segunda-feira, 11 de outubro de 2021

O Cristo e seus clones • Por Roberto Muggiati

|

| Cristo Redentor, Corcovado. Foto de Fernando Maia Riotur-Divulgação |

Nos 90 anos da estátua do Redentor no alto do Corcovado, a TV mostrou as incontáveis réplicas do Cristo que se espalham pelo Brasil afora. Em sua grande maioria, são imitações toscas e cafonas da escultura feita pelo francês Paul Landowski, uma autêntica joia da art déco.

|

| Cristo de Brejatuba. Reprodução Facebook |

Minha nêmesis (em grego: Νέμεσις) – deixa pra lá, sem pedantismos, minha bronca maior é com o Cristo de Brejatuba, praia do litoral paranaense no municipio de Guaratuba. No alto de um morro, é alcançada por uma escadaria com 197 degraus de placas de cimento, que subíamos correndo nas jovens noites de porre no início dos anos 1950. A estátua lamuriosa, inaugurada em 1952, mostra um Cristo com as vestes infladas, pés apartados, a mão direita apontando para a entrada da barra, a mão esquerda sobre o coração. A pose atlética é ridícula e lembrava a mim – numa interpretação personalíssima – aquela do discóbulo de Mirón.

Foi por essa época que comecei a frequentar o balneário nas férias de inverno. Acontecia ali o fenômeno que no Rio de Janeiro foi batizado de “cigarras”. Respeitáveis cidadãos mandavam suas famílias para as férias na Serra e ficavam a farrear na pródiga noite da Capital Federal. No Paraná o movimento só era geograficamente inverso: chefes de família desovavam esposas e filhos nas praias e se esbaldavam na noite curitibana, turbinada naqueles tempos pelo dinheiro das exportações de café – aviões cheios de argentinas pousavam em Curitiba trazendo belas bailarinas e acompanhantes para os cabarés e boates da Cidade-Sorriso (ainda não tinha surgido a Boca Maldita).

Desterradas em Guaratuba, algumas mulheres – especialmente aquelas sem filhos – iam à forra. Nós, garotos de treze, quinze anos, nos divertíamos nas tardes frias e chuvosas circulando no carrão americano da família (geralmente um Caddilac rabo-de-peixe) pelas ruas desertas, pavimentadas de conchas de sambaquis. Era um passatempo típico da época da gasolina barata, que os americanos chamavam de “cruising” – algo como navegar sobre quatro rodas, a gíria veio da ronda dos carros-patrulha da polícia. Visitávamos as casas de namoradinhas potenciais – as donzelas nas janelas – e fazíamos uma parada às vezes para subir no alto do Morro do Cristo, um posto de observação privilegiado. Com um pouco de paciência, flagramos muitas vezes respeitáveis esposas no carro de um pai esperto que, às profissionais portenhas, dava preferência a mães locais desgarradas e genuinamente fogosas.

O equivalente norte-americano do nosso Cristo é a Estátua da Liberdade, da qual existem réplicas em praticamente cada um dos 50 estados da federação. O que me lembra imediatamente um dos melhores romances de Paul Auster, Leviatã (1992), em que um promissor romancista sai pelo país explodindo réplicas da Estátua da Liberdade. Tal iconoclastia jamais ocorreu no Brasil com relação ao Cristo, excetuando o ato isolado de um obscuro bispo da Igreja Universal que chutou aos palavrões uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O que me leva a uma reflexão sobre a índole dos nossos anarquistas, única faixa da população de que se poderia esperar alguma rebeldia. Aliás, eu não estaria aqui hoje não fosse a Colônia Cecília, um sonho de anarquistas italianos que durou pouco, mas inspirou incontáveis livros e filmes. Intelectuais e sindicalistas de Milão e arredores, liderados pelo ideólogo Giovanni Rossi, tentaram criar uma colônia anarquista em solo brasileiro, nas terras doadas por D. Pedro II em Palmeira, a 100 km de Curitiba. Meu bisavô Ernesto Muggiati, de Stradella, (com mulher, dois filhos e duas filhas) quase chegou lá. Morreu de febre amarela ao aportar em Paranaguá. Nossos anarquistas fizeram tudo errado. Nos vastos campos plantaram milho, uma cultura demorada. Quando venderam o produto da primeira colheita, quatro anos depois, o tesoureiro fugiu com todo o dinheiro. Foi o fim da Colônia, seus integrantes aos poucos debandaram, em busca de emprego em Curitiba, outros seguiram para São Paulo. A maioria dos italianos que vieram para o Brasil trouxe a religiosidade ancestral, apegando-se ao culto da Virgem e de seu filho Jesus. As famílias costumavam destinar pelo menos um de seus filhos ao sacerdócio. Das filhas que ficavam solteiras, muitas ingressavam em conventos. Muitos imigrantes – antigos pedreiros ou mestres de obras – se improvisaram em arquitetos e construíram igrejas e até mesmo catedrais. Uma história que Zélia Gattai contou muito bem (os Gattai vieram também para a Colônia Cecília) em seu livro com o título irônico de Anarquistas graças a Deus...sábado, 9 de outubro de 2021

Guedes no paredão da Faria Lima

|

| Reprodução Twitter |

Enrolado dentro da caixa preta de Pandora, Paulo Guedes foi "homenageado" em cartaz colado na rua Faria Lima, em São Paulo, onde ficam instalados os "aparelhos" da especulação financeira.

sexta-feira, 8 de outubro de 2021

quarta-feira, 6 de outubro de 2021

terça-feira, 5 de outubro de 2021

Lizzie Bravo (1951-2021): a brasileira que cantou com os Beatles. Por Roberto Muggiati

|

| Lizzie em Londres, 1968. Foto Álbum de família |

Em 2011, a pedido da revista Contigo, Roberto Muggiati entrevistou Lizzie Bravo. Na época, ela preparava o livro Do Rio a Abbey Road, onde contou a grande aventura que foram os dois anos e oito meses vividos em Londres junto aos Beatles – e gravando com eles. Elizabeth Villas Boas Bravo, a carioca da Penha, morreu hoje, aos 70 anos, vítima de problemas cardíacos.

A seguir, você poderá ler a íntegra da entrevista.

A brasileira que entrou para a lenda dos Beatles

Superastros exigem superfãs. Durante dois anos e oito meses, entre 1967 e 1969, a carioca Lizzie Bravo viu de perto John, Paul George e Ringo quase todos os dias na porta dos Estúdios de Abbey Road, e na Apple, em Londres. Mais do que isso, Lizzie gravou com os Beatles, quando tinha apenas 16 anos. Esta gravação histórica, Across the Universe, marcou sua vida para sempre, entrou para a lenda dos Beatles e foi lançada pela NASA para o espaço profundo, a 431 anos-luz da Terra.

Ela adoraria ser “a garota dos olhos de caleidoscópio” (de Lucy in the Sky with Diamonds), mas se eternizou como “a esperança de óculos” na letra de Casa no Campo, de José Rodrix, seu marido em 1971. Os insondáveis caminhos que levaram Elizabeth Villas Boas Bravo, nascida no bairro carioca da Penha em 29 de maio de 1951, dão uma boa ideia de como pode ser rica a história individual de um ser humano. Lizzie conta:

— Quando nasci, meus pais moravam em cima do Cine Vaz Lobo. Quando eu tinha três anos, meu pai, Luiz Carlos Bravo, foi transferido para a Venezuela como gerente da Encyclopaedia Britannica (olhaí o inglês entrando já na minha vida...). Na volta ao Brasil, em 1962, a família se instalou no Leme e entrei para o colégio de freiras Stella Maris. Eu estudava piano e balé e era bandeirante naquela igreja ao lado do Rio Sul. Meu pai um dia trouxe dos Estados Unidos um LP, Meet the Beatles. Pirei. Mas só a música dos carinhas não me bastava. A filha da empregada, Helena, insistiu que a gente fosse ao cinema para ver o primeiro filme dos Beatles, A Hard Day’s Night, chamado Os reis do Iê-Iê-Iê no Brasil. Era outra coisa não só ouvi-los, mas vê-los em movimento. A gente via uma sessão atrás da outra, se escondendo no banheiro para não pagar ingresso. Muitas meninas da época são minhas amigas até hoje. Eu e minha amiga Denise pedimos à família como presente de 15 anos uma viagem a Londres. Os Beatles pararam de excursionar em 1966, se não tomássemos uma atitude, nunca mais os veríamos “ao vivo”. Denise viajou um mês antes. Parti em 13 de fevereiro de 1967. Chorei sentada na poltrona do avião ao ver a família lá fora acenando para mim. Aí eu já era Lizzie (de Dizzy Miss Lizzy, gravado pelos Beatles), havia Elizabeths demais na minha turma na escola. Em Londres, Denise me recebeu ansiosa (‘Vamos, corra, menina!’), larguei a bagagem no hotel e me mandei com ela para os estúdios de Abbey Road.

— Vi os quatro Beatles na noite daquele dia em que cheguei a Londres, 14 de fevereiro de 1967. Eles saíram em dupla, primeiro John e Ringo, depois Paul e George. Foi um choque – de um dia para o outro, eles viraram “de verdade!”. Passei a freqüentar a porta de Abbey Road todo dia com a Denise. De dia, as meninas eram muitas, mas poucas podiam esperá-los sair, tarde da noite. As mais corajosas aturavam um frio de rachar, vento, chuva, neve – o que fosse. Com minissaias e meias finas, sentadas na pedra gelada das escadas da porta de entrada de Abbey Road, congelávamos a bunda, cantando musicas dos Beatles para amenizar o sofrimento físico. Nossa alimentação era precária, idas ao banheiro só em caso de emergência, porque a qualquer cochilo você deixaria seu Beatle favorito ir embora, depois de tantas horas de espera.

Não havia nenhum prêmio especial para as fãs, bastava estar perto dos ídolos e vê-los de vez em quando, bater um papinho, tirar fotos e pegar autógrafos. Mas, quase um ano depois de ter chegado a Londres, em 4 de fevereiro de 1968, Lizzie Bravo tirou a sorte grande. O feito está nos compêndios. Mark Lewisohn registrou em The Complete Beatles Chronicle:

“John e Paul se deram conta de que faltava à canção [Across the Universe] harmonias em falsete. Encontrar duas cantoras numa noite de domingo normalmente teria sido impossível, mas para os Beatles bastava dar um pulo até a frente do Estúdio da EMI e congregar duas das fãs que estavam sempre lá. Paul fez justamente isso, escolhendo Lizzie Bravo, uma brasileira de 16 anos, que morava perto de Abbey Road, e Gayleen Pease, 17, londrina, que naturalmente ficaram empolgadas por serem as únicas fãs jamais convidadas a contribuir para uma gravação dos Beatles.”

Lizzie não teve a dimensão do que estava acontecendo naquela hora:

— Estar no estúdio com os quatro Beatles, o George Martin, Mal (Evans), Neil (Aspinall) e minha amiga Gayleen naquele momento pareceu muito bacana, mas “normal”. Afinal estava acostumada a vê-los quase todos os dias o ano todo de 1967. Só muito mais tarde “caiu a ficha” do que tinha acontecido. Demorou um bocado para Across the Universe chegar às lojas. Primeiro eles doaram a canção para um disco de caridade, Nothing’s Gonna Change Our World, projeto do Príncipe Phillip. Depois, ela saiu num LP chamado Rarities, e finalmente no Past Masters II, onde pode ser encontrada até hoje, agora remasterizada. O curioso é que nada mudou depois da gravação. Gayleen e eu continuamos esperando do lado de fora, e nossas amigas nos tratavam do mesmo jeito. Ambas tímidas, pouco falávamos no assunto.

Em agosto de 1969, com o final das gravações do álbum Abbey Road, chegava ao fim a Era dos Beatles. Lizzie deixou Londres no finzinho de outubro.

— Estava cansada, queria passar um tempo no Rio e depois voltar (deixei caixas com minhas coisas por lá). Mas... em março de 1970 conheci o Zé Rodrix num ensaio do Som Imaginário com Milton Nascimento no Teatro Opinião em Copacabana. Começamos a sair, fomos morar juntos pouco tempo depois, dividindo um quarto-e-sala em Copacabana com os amigos Tavito e Marco Antonio Araujo. Casamos em dezembro do mesmo ano, 1970. Marya nasceu dez meses depois, no final de outubro de 1971. Eu e o Zé nos separamos pouco depois, em meados de 1972. Na época ele compôs sua obra-prima, Casa no Campo, perguntei a ele um dia o que queria dizer com aquele “eu quero a esperança de óculos” da letra. O Zé respondeu: “Mas a esperança de óculos é você, Lizzie!”

Existe vida depois dos Beatles? Com certeza. Lizzie voltou a viver fora do Brasil: em Caracas, após a separação; nos Estados Unidos entre 1984 e 1994. Tornou-se uma hábil fotógrafa, trabalhou como assistente de Egberto Gismonti, Naná Vasconcelos e Milton Nascimento, entre outros. Cantou com Joyce de 1980 a 1992 em discos, shows e turnês, inclusive no Japão e Estados Unidos. Gravou ainda com Milton, Egberto, Toninho Horta, Ivan Lins — a lista é interminável, uma verdadeira enciclopédia da MPB. Engana-se quem pensa que Lizzie Bravo só ouve os Beatles. Adora e ouve muito MPB, o que pode até chocar os beatlemaníacos mais extremados. Lizzie também é louca pela banda U2. Ao todo, desde os anos 80, já assistiu a 36 shows da banda.

Marya Bravo, a filha de Lizzie, também se tornou cantora. Com cinco anos, gravou o conhecido jingle “Cremogema”, entre outros, e logo depois começou a cantar nos discos do Egberto e a fazer vocal com muitos nomes da MPB. Aos 17 anos, foi para a Europa em turnê com o musical Hair e acabou ficando seis anos na Alemanha, com direito a marido e filha, Morgana, hoje com 18 anos.

Pouca gente teve o privilégio de gravar com os Beatles. Profissionais, apenas o Eric Clapton e o Billy Preston. Yoko Ono fez um dueto com o John em Everybody's Got Something to Hide Except for me and my Monkey e ela e Pattie Harrison fizeram vocais em Birthday. E, é claro, Lizzie e Gayleen.Mas ela faz questão de ressalvar:

— Não gosto de ser citada como "amiga dos Beatles". Nunca fui amiga de nenhum deles. Apenas uma fã privilegiada. Quando as pessoas falam isso, eu respondo com uma pergunta: "Você deixaria seus amigos esperando você do lado de fora, na neve?”.

Pergunto a Lizzie: “E a importância na sua vida das seis palavras que você canta em Across the Universe: NOTHING IS GONNA CHANGE MY WORLD ?”

— Estas palavras mudaram o meu mundo para sempre.

A saga de Across the Universe continua viva. Um jogo de computador recente, Trivial Pursuit/The Beatles, tem uma pergunta dedicada a Lizzie e Gayleen: “Quais fãs dos Beatles foram convidadas por Paul a cantar os backing vocals em Across the Universe?” A canção foi mandada pela NASA para a Estrela do Norte, Polaris (a 431 anos-luz da Terra), em 4 de fevereiro de 2008, comemorando os 40 anos de sua gravação, os 50 anos da própria NASA, e os 45 anos do Deep Space Network, uma rede de antenas que apóia as missões de exploração do universo. Paul vibrou, na ocasião: “Incrível! Beleza, NASA. Mandem meu amor para os ETs.”

Já Lizzie, com um humor mais para Lennon, comenta:

— Meu irmão, Ricardo, acha melhor eu não esperar para ver se eles vão gostar. Afinal são 400 e poucos anos para chegar lá e outros 400 e poucos para voltar...

segunda-feira, 4 de outubro de 2021

Meme do terror

|

| Imagens reproduzidas da Folha de São Paulo |

domingo, 3 de outubro de 2021

sábado, 2 de outubro de 2021

A namoradinha da ultra direita

Pelanca gourmet e sopa de ossos • Por Roberto Muggiati

|

| Em 2021, a nova era da fome. |

Não contaram isto na ONU. A fome por aqui anda braba. No Rio o caminhão de ossos faz sucesso. Transporta restos de carcaças das feiras e supermercados para serem transformados em adubo e rações animais. Recentemente, o caminhão dos ossos passou a estacionar no bairro da Glória, no Rio, e disponibilizar suas primícias a pessoas famintas que ali recolhem o que podem para alimentar suas famílias. Este gesto desesperado lhes custa 15 ou 20 reais da passagem de trem ou ônibus dos subúrbios distantes da Baixada fluminense.

Querem uma receita? Nunca se sabe, pode ser útil amanhã. Vem da merendeira desempregada Denise Fernandes da Silva, 51 anos, do bairro Parque Alian, São João de Meriti.

• Pegue uma seleta de pelancas e ossos, junte uns restos de legumes e frutas do lixão da feira, o que sobrou de batatas e arroz com feijão, e refogue tudo no resto do óleo de soja. (Se não tiver pode ser qualquer óleo).

Foi assim que dona Denise, com suas mãos mágicas, providenciou o almoço para os filhos e doze netos.

|

| Em 1983, a fome na ditadura |

Mas será que não existem outras opções? O Brasil ficou chocado em 1983 com a foto na primeira página do Jornal do Brasil do Homem do Calango. Cearenses à mingua comiam lagartos para sobreviver. (Outro dia vi da minha janela na pedra um lagarto, parecia bem gordinho.)

|

| A origem do ragu. Foto Sainsbury |

Tom e Jerry brasileiros, se cuidem! Ainda não se lembraram de vocês, embora seja banal entre os quitutes de rua cariocas o “espetinho de gato”. E o que dizer dos gatos de rua extraviados e dos patos, gansos e cisnes nos lagos dos parques públicos? E os robustos ratões que rondam as ruas da noite?

Seria levar a coisa ao extremo, mas lembro o clássico da sátira do irlandês, Jonathan Swift, Modesta Proposta, que sugeria em 1729: “A venda de carne dos filhos beneficia vidas de adultos e a venda de carne de crianças irá beneficiar a economia.”

Daí para o ‘canibalismo solidário’ é um passo. Quem sabe Paulo Guedes já não estaria articulando um plano?