|

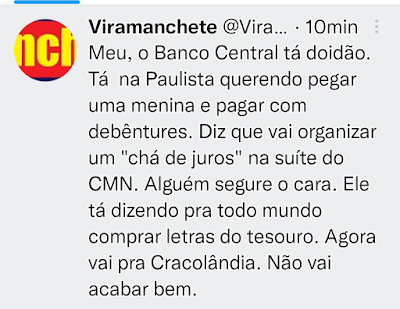

| Bráulio, Vinicius, Helô e Berg (Foto de Orípides Ribeiro) |

No começo de 1979 eu era um repórter iniciante da sucursal paulista da revista

Manchete e, como costuma ocorrer com os novatos, só me davam carne de segunda. O filé — ainda não se falava em bife ancho no Brasil — ficava para os experientes. Por isso, levei um susto quando Júlio Bartolo, o chefe de reportagem, me incumbiu de entrevistar ninguém menos que Vinicius de Moraes. Tremi. Era o primeiro entrevistado de peso da minha brevíssima trajetória.

Logo descobri que a entrevista estava marcada para um dia e horário ingratos: sábado pela manhã. Eis um dos motivos para a matéria ter caído nas mãos de um foca. Fiquei imaginando como estaria o humor do Poetinha, homem de notórias aptidões noturnas, em indigesta missão matutina.

Cheio de dedos, o Júlio Bartolo me instruiu que a reportagem não seria um perfil de Vinicius. Muito menos um papo solto sobre suas peripécias como poeta e compositor. Nada disso.

A matéria tinha uma pauta bem definida: seria um encontro do poeta com sua musa, Helô Pinheiro. Exatamente: aquela que inspirou Tom Jobim a compor a melodia e Vinicius de Moraes a escrever a letra de “Garota de Ipanema”, no ano de 1962. Eis aí uma segunda razão para a incumbência ter parado nas mãos de um neófito.

Quando a canção foi feita, Helô era apenas uma bela garota morena de olhos verdes, com 17 anos, que ia ao Bar Veloso, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Montenegro, em Ipanema, comprar cigarros para a mãe. Na época, nem chegou a papear com a dupla de boêmios e compositores. Não teve, portanto, a importância de outras musas, como Beatriz para Dante, Marília para Tomás Antônio Gonzaga, Matilde Urritia para Pablo Neruda ou Carlos Alberto Brilhante Ustra para Jair Messias Bolsonaro.

Ainda assim, em virtude da canção, Helô Pinheiro acabou conhecida em todo o país e tornou-se amiga de Vinicius e Tom — que com a primeira mulher, Tereza Hermanny, seriam, mais tarde, padrinhos de casamento da musa. Isso ocorreu quando Sérgio Alberto, jornalista da Manchete, descobriu que ela era a doce, linda e bronzeada inspiração para “Garota de Ipanema”. Daí em diante, reportagens e mais reportagens foram escritas — e fotografadas — sobre o assunto. Sobretudo, na própria Manchete. Só o repórter Tarlis Batista deve ter feito umas quinze.

Em geral, essas matérias eram publicadas, com mais justificativas, quando a “Garota de Ipanema” fazia aniversário. Não a musa, veja bem — mas a canção. Assim foi em 1972, quando “Garota de Ipanema” fez dez anos, e em 1977, quando completou quinze. Mas naquele ano de 1979 não havia efeméride para celebrar. Por que então a encomenda?

Não foi difícil descobrir. Àquela altura, Helô Pinheiro estava morando com o marido, Fernando, em São Paulo, onde criava os filhos — chegariam a quatro, no total. Ainda assim, mantinha amigos das antigas na redação na Manchete, incluindo não só o Tarlis Batista mas, sobretudo, o mandachuva Justino Martins. A eles pedira uma forcinha para divulgar sua carreira artística.

Sim, porque em sua recente temporada paulistana, Helô decidira que ser musa não bastava. Estava atacando de atriz, fazendo uma ponta na telenovela Cara a Cara, da Bandeirantes. Queria divulgar seus esforços cênicos. Por isso, também recorrera a um outro velho amigo: Vinicius, a quem chamava de Vininha.

Fazer novela na Bandeirantes era mais do que um esforço cênico. Era um esforço de sobrevivência. Lembro-me que, dois anos depois, fui entrevistar Benedito Ruy Barbosa, autor da telenovela Os Imigrantes em seu sobrado, no bairro da Vila Mariana. Uma curiosidade: ele escrevia na copa, “para sentir o cheirinho do café e do bolinho de chuva sendo feitos”. Na ocasião, Benedito, chateadíssimo, se queixara, em off (ou seja, fora da entrevista), da falta de apoio financeiro da emissora à logística da empreitada.

João Saad, dono da Bandeirantes, gostava de bois, de vacas, de plantação, de fazenda. Ao casar-se com a filha do governador Adhemar de Barros, no entanto, recebera do sogro o encargo de comandar rádio e televisão. Desse conflito de ideais, desse confronto entre os anseios urbanos e rurais, nascera uma particularidade da Bandeirantes, muito antes de adotar o econômico nome Band: ao planejar uma atração, os Saad caprichavam na escolha do elenco, dos cenários, do figurino — mas só no começo.

De início, investiam com qualidade o dindim dos patrocinadores. À medida que os meses se passavam, contudo, os Saad, mais preocupados com a colheita ou a pecuária no latifúndio da família no Vale do Paraíba, deixavam a produção do programa à míngua. Por serem longas, as telenovelas, sobretudo, sofriam com essa carência de recursos. Cara a Cara, por exemplo, se estendeu de 16 de abril a 30 de dezembro de 1979.

Escrita por Vicente Sesso, a novela tinha uma trama rocambolesca e detalhes que, aos olhos de hoje, parecem surrealistas. Fernanda Montenegro, ela mesma, fazia o papel da milionária Ingrid, que vinha ao Brasil para tentar localizar seu filho, nascido em um campo de concentração nazista, na Alemanha. O rapaz era vivido por David Cardoso. Exatamente. O responsável pelo casting achou muito natural Fernanda Montenegro bancar a mãe de David Cardoso, o Rei da Pornochanchada.

Por essas e por outras, a Bandeirantes acabou abandonando — de vez — as novelas, embora tivesse os melhores estúdios do país para o métier. Àquela altura, no entanto, ainda havia muita esperança nessa investida. Não sem razões, portanto, Helô andava entusiasmada e esperou uma vinda de Vinicius de Moraes, quer dizer, Vininha a São Paulo para promover o encontro.

Sábado pela manhã, como ficara combinado, um Chevette azul marinho da reportagem da Manchete passou na minha casa. Era dirigido pelo querido amigo Orípides Ribeiro, mais tarde promovido de motorista a fotógrafo. Já estava então refestelado a bordo o fotógrafo Bráulio Iório, um tipo boa-praça e curioso, então sessentão, que merece algumas linhas.

Bráulio era a cara do Zé Trindade, com bigodinho e tudo. À maneira dos personagens do comediante baiano, vivia se metendo em enrascadas, uma vez que trabalhava em São Paulo e morava na Praia Grande, na Baixada Santista, distante 90 quilômetros — e isso, no mínimo, provocava atrasos constantes no expediente. Não bastasse essa extravagância, Bráulio, saudosista, ainda era adepto das câmeras “caixotinho” Rolleiflex, em detrimento das máquinas de 35 milímetros, mais ágeis e modernas. As Rollei exigiam mudanças de filme mais constantes, uma vez que cada rolo permitia apenas 12 chapas, contra as 36 exposições das câmeras 35 milímetros. A principal excentricidade de Bráulio, seja como for, era manter um cigarro no canto da boca, como o ator Humphrey Bogart. Só que apagado.

Ele conseguira parar de fumar. Mas não se livrara do hábito de portar o cigarrinho à boca. Sempre o trazia amassado, carcomido, no bolso da camisa. No meio de uma conversa, sem muitas vezes sequer se dar conta, passava o cigarrinho para o canto dos lábios e continuava papeando.

Se, nesse momento, alguém cometesse a gentileza de estender um isqueiro, Bráulio cortava o oferecimento com uma fala sucinta, que cairia bem na boca do baixinho invocado Zé Trindade:

— Obrigado, eu não fumo.

Por usar uma câmera de 12 chapas, o folclórico Bráulio também costumava recorrer a uma velha gíria dos jornalistas de sua geração. Quando o entrevistado, para sua contrariedade, insistia em posar para uma foto que não lhe era do agrado, ele avisava ao repórter, no código cifrado dos portadores de Rolleiflex:

— Vou fazer a chapa 13.

Ato contínuo, disparava o flash Frata — mas sem apertar o obturador.

Foi com Orípides e Bráulio que cheguei ao condomínio Ilhas do Sul, no Alto de Pinheiros, onde Helô Pinheiro morava. Tínhamos a recomendação de apanhá-la e levá-la conosco, não muito longe, à casa de Zequinha Marques da Costa, amigo de Vinicius, onde o Poetinha estava hospedado. No entanto, o porteiro nos avisou que Helô requisitava a alguém subir para ajudá-la “com a bagagem”. Como assim? Que bagagem seria aquela?

Subi. Helô já estava à porta do apartamento, à espera. Deslumbrante e simpática. Tinha agora os cabelos pintados de louro, dispostos em um penteado semelhante ao da atriz americana Farrah Fawcett-Majors, sucesso naqueles idos. Aos 34 anos, a ex-Garota de Ipanema não era mais a garotinha que comprava cigarros para a mãe no botequim a uma quadra da praia, mas uma mulher feita, com um corpo esbelto e atraente — que, não sei a que custo, entrara em uma roupa amarela inteiriça e justíssima, confeccionada em algum tecido elástico e tecnológico.

O traje era chamado à época de léotard, mas, pelo visto, não contentara de todo à musa. Numa mesinha da sala, ela separara não só uma compreensível frasqueira, mas também portentosas valises e sacolas com outras roupas, chapéus, sapatos de salto alto, botas. Pensei comigo: caso todo o figurino fosse utilizado naquele sábado, não haveria sequer tempo para a entrevista. Talvez para algumas chapas 13.

A bagagem foi acomodada no porta-malas do Chevette azul marinho pelas mãos hábeis de Orípides, enquanto Bráulio se esmerava em salamaleques com a ex-Garota de Ipanema. Logo chegamos à casa onde Vinicius estava hospedado.

— Deixem que eu chamo — incumbiu-se, ansiosa, Helô na campainha.

Quem atendeu foi uma senhora alinhada, que, soubemos pouco depois, era uma espécie de governanta da casa. Ela levou Helô para um canto, de forma a conversar em particular. Da calçada, pudemos notar o desencanto da nossa estrela.

Resumindo: Vinicius pedia reiteradas desculpas a Helô e aos jornalistas, mas, adoentado, não teria condições de nos atender. Clamava que adiássemos a reportagem.

Vinicius, aos 65 anos, padecia então de um gravíssimo diabetes, que o mataria um ano mais tarde. Era inevitável, porém, a troca de olhares entre eu, Orípides e Bráulio, insinuando que o adiamento da reportagem era resultado direto, digamos, de uma destruidora ressaca.

De qualquer maneira, Helô não se conformou com a negativa. Pediu que a governanta insistisse com Vinicius. Educadíssima, a tal senhora disse que tentaria novamente, mas, uns dez minutos depois, retornou, confirmando que Vinicius sentia muito, pedia desculpas, mas não tinha mesmo condições de dar a entrevista.

Resoluta, Helô tomou para si a missão.

— A senhora me dê licença, mas preciso falar com o Vininha.

E entrou casa adentro. Acendi um cigarro, enquanto Bráulio acomodava o dele — apagado — no canto do bigodinho. Daria tempo de fumar um segundo, tamanha a demora.

Até que Helô, sorriso pleno, voltou — triunfal. Vininha, enfim, topara nos receber.

Helô, no entanto, fez a ressalva:

— Vamos ter que ser rápidos, porque ele não está mesmo muito bem.

Entramos na sala ampla, tomamos o bom café oferecido pela governanta e esperamos Vinicius se aprontar.

O Poetinha era chegado a longuíssimos banhos de banheira. Para aproveitar melhor os momentos de imersão, costumava levar ao banheiro papel, caneta, telefone, uísque e copo — não necessariamente nessa ordem. Sabedor dessa preferência, seu amigo Zequinha Marques da Costa, industrial, proprietário das Tintas Cil, mandara instalar uma jacuzzi capaz de ser outorgada, graças às dimensões, pelo comitê olímpico de natação.

Quem desceu primeiro a escadaria foi Gilda Mattoso, a nona e derradeira mulher de Vinicius. Apresentou-se e confirmou:

— Olha, já já ele vai descer.

De fato, pouco depois o Poetinha entrou na sala. Trajava uma camisa marrom de seda, aberta no peito, onde balançava uma guia branca de candomblé, ainda um legado dos tempos em que morara em Itapuã, em Salvador, sob a égide da ex-mulher Gessy Gesse, que não dava um “bom dia” sem consultar os orixás.

Se não estava de cara amarrada, tampouco emulava simpatia. Tinha a pele macilenta, o rosto pesado de uma noite mal dormida. A barba por fazer em nada ajudava nessa aparência.

— Vocês me perdoem a demora. Mas ando adoentado — disse o poeta, tomando o cafezinho que a governanta lhe oferecera.

Liguei o gravador e comecei dizendo que “Garota de Ipanema” era a segunda canção mais gravada no mundo. Perdia apenas para “Yesterday”, de Lennon e McCartney — na verdade, só de McCartney.

Vinicius animou-se:

— Pois é, esta canção é uma galinha dos ovos de ouro. Projetou todo mundo.

Falou mais um pouco sobre o sucesso internacional de “Garota de Ipanema”, agora já com interrupções de Helô. Mas o papo não engrenava. Um tanto pelo meu nervosismo de iniciante — reconheço. Mas sobretudo pela dispersão do entrevistado.

Sem maiores razões, Vinicius começou a falar sobre a fama — para ele injusta — de que não gostava de São Paulo. A pecha começou com uma frase infeliz, proferida havia mais de uma década. Ele teria dito que “São Paulo é o túmulo do samba”, ao ver Johnny Alf ser recebido com desprezo na casa noturna Cave, na rua Augusta.

— Gosto de São Paulo desde que a conheci, ainda na década de 30. Era muito bonitinha — suspirou, sempre adepto dos diminutivos carinhosos. — Fazia muito frio, mas era muito bonitinha.

À essa altura, a governanta voltou à sala, preocupada com o fato de que Vinicius ainda estava em jejum. Em seguida, veio Gilda. Queriam saber o que ele gostaria de comer. Tratavam-no quase como criança — e Vinicius parecia gostar disso.

— Ainda tem aqueles canapés de ontem a noite? — perguntou.

Era pão preto cortadinho, coberto com fatias de copa, rosbife ou presunto de Parma — não me lembro mais. Tinha também uma pasta de mostarda.

— Dá para trazer também aquela garrafa de gim e um pouco de água tônica, em separado? — completou o pedido, com um tom de voz persuasivo e quase infantil.

Voltando-se para nós, retomou:

— Vocês também bebem um gim tônicazinho, não?

Helô quis um suco. Bráulio preferiu água gelada. Eu e Orípides aceitamos o gim. Ajudaria a descontrair o ambiente. Além disso, que jornalista em sã consciência rejeitaria dividir um trago com Vinicius de Moraes?

A surpresa era o gim. Sempre imaginei Vinicius como um adepto incondicional do uísque. Em uma entrevista, chegou a bradar que se tratava do “melhor amigo do homem, o cão engarrafado”. Não bastasse, em “Mais um Adeus”, parceria com o paulistano Toquinho, recomendava a uma das inúmeras amadas: “Olha, benzinho, cuidado/ com seu resfriado/ Não pegue sereno, não tome gelado/ o gim é um veneno/ Cuidado, benzinho, não beba demais”.

Contrariando a letra da canção, iria de gim — embora talvez insulina fosse mais recomendável a um diabético em alto grau. Pouco depois, uma bandeja foi depositada com denodo numa mesinha da sala. Trazia os canapés, o balde de gelo, uma jarra d’água, água tônica, copos altos e a tão aguardada garrafa de gim. Evidentemente, não era o “gim das selvas” — como a minha roda costumava tratar o gim nacional, então perfumado em demasia e de pífia qualidade. Mas um gim Gordon’s, de benquista procedência britânica.

Vinicius preferiu o copo dele com muito gim e pouca tônica. Copiei-lhe o gesto e retomei a entrevista. Puxei a conversa lembrando-lhe o dia em que conheceu Tom no bar Vilariño, no centro do Rio de Janeiro, apresentado por um amigo comum, o jornalista Lúcio Rangel.

Agora mais animado com o gim restaurador, o poeta começou a lembrar de amigos e histórias do Vilariño. Fez um nostálgico passeio pelas mesas boêmias do Rio de Janeiro das décadas de 40 e 50. À medida que renovávamos o gim e o gelo nos copos altos, ele foi se soltando.

Helô, por sua vez, mostrou-se frustrada com os rumos que a conversa tomava. Pudera. Não era personagem do Vilariño ou do centro do Rio, fincados a extensa distância das areias de Ipanema — não só na geografia, como também no tempo.

Achei que a bela loura me fuzilou com os faiscantes olhos verdes. A meu ver, culpava-me por não tomar as rédeas da conversa e encaminhá-la para o bar Veloso, na esquina da Montenegro com a Prudente de Moraes, onde “Garota de Ipanema” foi gerada. Não a musa. Mas a canção.

Decerto, já nem pensava em trazer do porta-malas do Chevette azul os sortidos figurinos que escolhera com capricho. Queria apenas voltar ao assunto que, afinal, nos trouxera até ali — e eliminara a folga do sábado de todos.

Devia estar irada com a incompetência do jovem repórter que, não bastasse, acompanhava Vininha no gim com admirável constância.

De minha parte, embora a ansiedade de voltar ao tema da canção me impelisse a tentar retomá-lo — em nome ao menos do cumprimento da pauta jornalística —, havia, pulsando firme, outro sentimento: o deslumbre de ouvir Vinicius, enfim, se soltando.

Já em tom de pura camaradagem, ele oferecia mais gim, e completava o meu copo e o dele. Orípides também não se acanhou. E foi já sem qualquer resquício infantil na voz, que Vinicius pediu:

— Dá para trazer aquela outra garrafa de gim?

Curiosamente, não requisitou um refil dos canapés. Tampouco da tônica. Só do gelo. E continuou a conversa lembrando histórias do Vilariño, bar em que frequentava uma mesa grande, composta, entre outros, por Emiliano Di Cavalcanti, Dorival Caymmi, Dolores Duran, Otto Lara Resende, Ary Barroso, Aracy de Almeida, Antônio Maria, Cândido Portinari, Fernando Sabino, Lúcio Rangel, José Medeiros e Fernando Lobo — que escreveu as memórias do botequim em À Mesa do Vilariño, publicado pela Editora Record, em 1991.

Por farra, cada frequentador escrevia ou desenhava na parede. Inclusive visitantes, como Pablo Neruda. Até que o dono se cansou daquela “sujeira” e, em nome da assepsia, mandou passar três demãos de tinta sobre poemas de Vinicius, frases de Dolores Duran (escritas com batom) e desenhos de Di Cavalcanti e Portinari.

Do Vilariño, Vinicius pegou um avião imaginário e bandeou-se para as memórias de Los Angeles, onde morou, e Nova York, para onde voou nas asas da Panair — e agora do gim Gordon’s. Lembrou-se até das tardes na piscina da casa de Carmen Miranda, em Hollywood.

E nada de “Garota de Ipanema”.

Foi quando Gilda Mattoso voltou à sala. Parecia preocupada com o copioso consumo daquela bebida incolor, preparada a partir de um fruto chamado zimbro, originário da Toscana e adotada com veneração pelos britânicos — incluindo a Rainha-Mãe, que morreu aos 101 anos, ainda ardorosa fã de um esquenta-peito.

Gilda esticou os olhos para mensurar a quantas andava a segunda garrafa. O tom escuro e poroso do vasilhame, é bem verdade, não facilitava a medição. Talvez em virtude do constrangimento da inspeção, Vinicius passou a tecer loas à Gilda e nos contou que fizera uma canção em homenagem a ela.

Quem visse o começo daquela travada entrevista, não poderia imaginar que, agora bem soltinho, o poeta resolvesse até cantar.

E cantou:

— Nos abismos do infinito uma estrela apareceu/ E da terra ouviu-se um grito/ “Gilda! Gilda!” / Era eu maravilhado, ante a sua aparição/ Que aos poucos fui levado nos véus do bailado pela imensidão/ Aos caprichos do seu rastro como um pobre astro/ Morto de paixão.

De fato, ele sabia tratar as mulheres. Não só Gilda. Mas também Helô, a quem, a partir daí, passou a elogiar, embevecido. Só então a reportagem ganhou o que os jornalistas de hoje chamariam de “foco”. O Poetinha, enfim — para alívio e alegria de Helô —, passou a falar de “Garota de Ipanema” e suas circunstâncias, mais uma vez negando que a canção tenha sido elaborada no Bar Veloso.

— Fiz a letra em Petrópolis. A melodia o Tom já tinha feito. Foi no inverno de 62. Eu me sentei e a letra saiu de uma vez só.

Depois de enaltecer a beleza de Helô e de Ipanema no começo dos anos 60, Vinicius revelou que estava escrevendo um livro de crônicas, relatando o surgimento da Bossa Nova.

— Se você não descreve, a coisa desaparece. Como aconteceu com tantos sambistas. Só recentemente surgiram sujeitos estudiosos, sérios, tentando preservar nossa memória musical, como o Sérgio Cabral, por exemplo. Ou mesmo o Tinhorão, que é um idiota, um imbecil como crítico, mas um historiador importante, não se pode negar. Além desse livro de crônicas, estou terminando dois de poesia: Roteiro Lírico e Sentimental da Cidade do Rio de Janeiro, Onde Nasceu, Vive em Trânsito e Morre de Amores o Poeta Vinicius de Moraes, iniciado há 25 anos, e o Deve e Haver, iniciado depois de 1960. Os dois estão presos pelo cordão umbilical, só falta cortar. Estão praticamente prontos. O problema é que não tenho tido tempo de dar aquela revisada geral, aquela parafusada que eu gosto de dar. Esses livros seriam, digamos assim, uma limpeza geral da casa.

Enfim, eu tinha a reportagem. Faltavam as fotos. Foi quando Bráulio Iório, até então impaciente, interveio. Disse que não poderia fotografar Vinicius com aquela barba por fazer. Não era o padrão Manchete. Não ficaria bem. Bráulio era bom fotógrafo — e experiente. Mas já tomara altas duras do chefe do departamento, Mituo Shiguihara. Como na ocasião em que foi incumbido de clicar o time do São Paulo posado para um pôster da revista Manchete Esportiva. Sim, a clássica foto dos jogadores da defesa em pé, com os braços cruzados, e os do ataque ajoelhados, um deles com a mão na bola.

Era uma partida no estádio do Morumbi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que traja o mesmo uniforme do clube da capital. Bráulio não entendia bulhufas de futebol. Inadvertidamente, em vez da equipe do São Paulo, fotografou o time posado do Botafogo que, naquele dia, usava a camisa branca com a listra preta e a vermelha na horizontal, idêntica ao uniforme principal do Tricolor do Morumbi.

Escaldado, Bráulio insistiu que Vinicius fizesse a barba. Era imperioso. Barba por fazer ainda não era moda — mas desleixo. A governanta, dona de rápido expediente, resolveu o impasse. Trouxe duas pequenas bacias metálicas, uma toalha quente e fez, ela mesma, a barba do Poetinha. Ali na sala.

A reportagem saiu na semana seguinte ou na posterior. Três páginas da Manchete.

Trazia uma única foto de Bráulio e sua Rolleiflex: o poeta empunhando o violão e abraçado pela musa. As outras três imagens eram de moças de biquíni, bem ao estilo da revista: Helô na praia, ainda adolescente; Márcia Rodrigues, que viveu a Garota de Ipanema no filme homônimo, de Leon Hirzman (em 1967); e a curvilínea Rose de Primo, com sua tanga.

Até hoje, não sei se Vinicius de Moraes enrolou a mim e a Helô Pinheiro ao longo de horas de propósito, antes de “focar” (tá bom, cabe o verbo) em “Garota de Ipanema”. Talvez estivesse, de início, bronqueado com a insistência da musa em um pleno sábado de manhã. Ou quem sabe tenha notado a falta de traquejo do repórter iniciante; e resolvido, de farra, sacaneá-lo.

Ou vai ver era só mesmo uma destruidora ressaca, amenizada pelo Gordon’s, panaceia matutina.

Sei que Vinicius de Moraes morreu em 9 de julho de 1980, pouco mais de um ano depois. Estava na banheira quando se deu o desenlace.

Pouco depois de sua morte, o nome da rua Montenegro foi trocado. Virou rua Vinicius de Moraes. “Garota de Ipanema”, portanto, teve sua inspiração na esquina da rua Prudente de Moraes com a rua Vinicius de Moraes.

Millôr Fernandes, que também frequentara o Bar Veloso, escreveu:

“Em Ipanema/ Numa das esquinas mais legais/ Foram se encontrar o Prudente/ E o imprudente de Moraes”.

(*) Matéria enviada ao Panis por Nilton Muniz, ex-Manchete, um atento colaborador deste blog, originalmente publicada em Berg Textos

https://textosdoberg.wordpress.com/2020/09/16/gim-no-cafe-da-manha-com-vinicius-de-moraes/

.jpg)

.jpg)

.webp)

.webp)