O sistema de som do supermercado Pão de Açúcar de Botafogo sempre me recebeu com Billie Holiday cantando uma das 230 faixas que gravou na Columbia entre 1933 e 1944, geralmente um Lado A com o sax tenor de Lester Young, tipo All of Me ou This Year’s Kisses. Agora, morando em Laranjeiras, vejo a banca de vinis do Miranda perpetuar Lay Day com umas trinta capas de seus LPs no mostruário de cinquenta. E ainda outro dia entreouvi na veterinária: “Como é mesmo o nome da gatinha? Billie?” “Sim, da cantora, Billie Holiday.” São amostras cariocas que se repetem mundo afora, fixando Lady Day como uma das maiores figuras cult do nosso tempo.

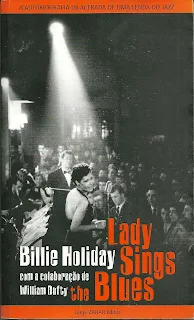

Orgulho-me de ter participado da sua história. E isso só aconteceu graças à experiência adquirida na Manchete. Quando a editora Zahar me convidou em 2003 para fazer uma nova tradução da autobiografia de Billie, Lady Sings the Blues, sugeri acrescentar um epílogo. A edição original, publicada em 1956, não cobria os três anos e meio derradeiros da cantora, que morreu em 17 de julho de 1959. O livro não foi daqueles trabalhos convencionais de ghost writer. Amigos de longa data – ela era madrinha do único filho dele – Billie e o jornalista William Dufty compartilhavam ideias progressistas e lutavam por justiça social. Ele já conhecia a maior parte da história de Lady Day quando se sentaram para fazer o livro. O modo descontraído de ser e de falar de Billie foi admiravelmente captado pelo escritor de ouvido musical. A primeira frase do livro é exemplar; “Mamãe e papai eram só duas crianças quando se casaram. Ele tinha dezoito anos, ela dezesseis e eu três.” Os 24 capítulos do livro receberam títulos de canções de Billie. O último se chamava God Bless the Child. Completei a trágica história de Billie com um epílogo intitulado Please Don’t Talk About Me When I’m Gone, uma de suas canções favoritas. Raros artistas construíram seu repertório com tanto rigor. Ela preferia cantar várias vezes o mesmo standard, a fazer concessões às chamadas novelties, como Mack the Knife ou La Vie en Rose.

Pesquisando nas muitas biografias da cantora que continuavam – e continuam – saindo, encontrei fatos ignorados sobre seu intenso final de vida. Numa de suas últimas turnês à Europa, ela se apresentou em uma sala do teatro La Scala de Milão – imaginem só, Lady Day invadindo o sacrossanto espaço da divina Callas! Foi o marido Louis McKay, que vivia às suas custas, quem insistiu na ideia da autobiografia, visando a um filme: estavam em moda as biografias de cantoras como Jane Froman (interpretada por Susan Hayward) e Ruth Etting (Doris Day). A primeira estrela cogitada para o papel de Billie foi Dorothy Dandridge, uma morena light que fizera sucesso em Carmen Jones. Depois se falou em Ava Gardner e – pasmem! – na loura gelada Lana Turner... Só em 1972 o filme, Ocaso de uma estrela, chegaria às telas, numa versão equivocada, com Diana Ross, uma negra de alma branca, no papel de Billie e – pior – destroçando suas canções.

Em novembro de 1956, numa volta triunfal aos palcos, Billie apresenta-se no Carnegie Hall. No intervalo de cada canção, o jornalista Gilbert Millstein lê trechos da autobiografia. No final de 1957, ela é documentada admiravelmente em vídeo em “The Sound of Jazz”, da CBS, cantando Fine and Mellow com os três grandes do sax tenor – Lester Young, Coleman Hawkins e Ben Webster – nove minutos preciosos da cantora em close num preto-e-branco intimista.

A morte de Lester Young em março de 1959, aos 49 anos, foi um choque brutal para Billie. Por um quarto de século os dois viveram a grande love story musical do jazz. Foi ele quem a apelidou de Lady Day. E ela retribuiu, apelidando-o de Prez. Billie ridicularizava a quantidade de realeza entre os jazzistas – Counts, Dukes, Kings. Earls... “Porra, quem manda mesmo neste país é o Presidente!” E Lester tornou-se The President, ou simplesmente Prez. A partir dessa grande perda, Billie começou a definhar. Depois de um colapso em 31 de maio, acabou numa tenda de oxigênio. Mal saiu, voltou a fumar. Seu problema principal era a cirrose hepática, mas o coração, os rins e outros órgãos estavam comprometidos por sua péssima condição física. Hospitalizada, foi flagrada por posse de heroína – possivelmente “plantada” por uma enfermeira.

O teatrólogo Edward Albee escandalizou o mundo em 1960 com sua peça A morte de Bessie Smith, baseada na história real da cantora que sangrou até morrer num hospital de Memphis que se recusou a atender uma paciente negra. O que aconteceu com Billie foi ainda mais brutal. Cito do epilogo:

“No dia 12 de junho ela foi presa e acusada da posse de narcóticos. Tiraram-lhe tudo: o rádio, o toca-discos, as flores, as revistas de fofocas e de quadrinhos, uma caixa de chocolates, um sorvete italiano, o telefone, e dois guardas foram postados diante da sua porta. Dizem até que levaram graxa preta e almofada de carimbo para tirar suas impressões digitais. Billie foi algemada à cama de hospital por dois detetives.”

Um depoimento à revista de fofocas Confidential, escritor por William Dufty, rendeu a Billie 750 dólares. Ela ocultou na sua vagina as quinze notas de cinquenta dólares presas num rolo com fita adesiva. No livro de 2002 Jazz and Death, o médico Frederick J. Spencer argumenta: “O esconderijo secreto de Billie Holiday pode ter contribuído para sua morte. Provavelmente tinha um cateter urinário inserido como parte do tratamento, uma avenida potencial para que a infecção alcançasse a bexiga. Esconder qualquer substância na vagina aumentaria esse risco. Se uma infecção subisse pelo trato urinário até a bexiga ou os rins, qualquer complicação seria fatal. Isso ocorreu sob a forma de ‘edema dos pulmões’, uma consequência comum do repouso prolongado numa cama. A aeração inadequada das bases dos pulmões leva ao edema, o que aumenta a carga de esforço sobre o coração. A condição de Billie já era séria demais sem esta tensão.”

Das dezenas de reedições americanas e traduções nos mais variados idiomas, a que eu fiz para a Zahar em 2003 é a única que conta a história completa de Billie Holiday. Verifiquei pela Estante Virtual que ainda existem exemplares da tradução de 1985 da Brasiliense, mas a edição da Zahar está praticamente esgotada – o que mostra a sua boa aceitação. Sinto-me gratificado por ter acrescido, às 204 páginas da autobiografia original, onze páginas de novas informações. Entre elas a antevisão que Billie teve do seu destino ao afirmar: “Você não é ninguém nos Estados Unidos antes de morrer. A partir daí, você é a maior.”

Imortal. A mulher que cantou "bom dia dor de cabeça". Quem nunca?

ResponderExcluirEsse livro ainda está disponível?

ResponderExcluirAmigo, talvez vc encontre na Amazon, que vende livros usados, ou no Estante Virtual

ResponderExcluirEncontrável no mercado livre.

ResponderExcluirDe Roberto Muggiati, via email; Só agora vi os comentários a “Minha parceria com Lady Day”.

ResponderExcluirTenho de corrigir a amiga Mariana, Billie Holiday não cantou “good morning headache”, mas “good morning heartache” – bom dia, dor no coração. Que sem dúvida inspirou o título do romance de Françoise Sagan Bonjour, Tristesse.