No ano passado, o jornalista e escritor Roberto Muggiati deu no PANIS uma geral dos seus 66 anos de imprensa, você pode ler e ver aqui:

https://paniscumovum.blogspot.com/search?q=os+idos+de+mar%C3%A7o+roberto+muggiatiEste ano, Muggiati conta um episódio inédito em torno da tragédia nacional que foi a queda do Convair da Cruzeiro do Sul em Curitiba em junho de 1958. O relato dá uma visão crítica do jornalismo brasileiro da época.

...e o governador coube numa caixinha de meio metro cúbico • Por Roberto Muggiati

1 Temporal na Ilha do Desterro

"Esta história chafurda em alguns aspectos sórdidos da profissão de jornalista nos anos 1950. Trabalhando na Gazeta do Povo de Curitiba desde 1954, sequer recebia salário. Por sorte, o jornal era aliado do governador Moisés Lupion e ganhei um emprego (um cabide, dizia-se na época) no Departamento de Arrecadação de Rendas, que ficava a cinquenta metros da Gazeta, dirigido pelo lendário Anfrísio Siqueira, o fundador da Boca Maldita. Outros colegas, mais ávidos, não se contentavam com um salariozinho de barnabé e recorriam à prática da “picaretagem”: vendiam e assinavam matérias pagas dando uma pequena comissão ao jornal. Era o caso de nosso brilhante gramático Dicesar Plaisant, na casa dos cinquenta anos, respeitável membro da Academia Paranaense de Letras, que jogou ao ar todos os escrúpulos para correr atrás do dinheiro. Por que não nós? – nos perguntamos um dia eu e o colega Carlos Augusto Cavalcanti de Albuquerque. Tínhamos ouvido falar que o Governador de Santa Catarina, Jorge Lacerda, estava soltando dinheiro a rodo. Um belo dia, empreendemos nossa excursão de caça a Florianópolis. Jornalista na época viajava de graça, bastava a empresa requisitar a passagem. Às vezes o barato saía caro. Na segunda-feira, 11 de novembro de 1957, pegamos um avião decrépito das Linhas Aéreas Sadia, uma mistura de transportadora de humanos e porcinos. O voo era triangulado, fazendo escala em Concórdia, no oeste catarinense – onde a Sadia abatia e embalava seus suínos – e seguindo depois para Florianópolis.

|

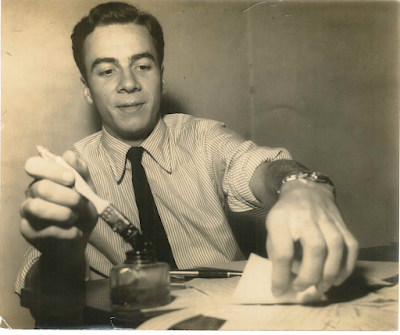

| Governador Jorge Lacerda |

Do aeroporto fomos diretamente ao Palácio Rosado, suntuosa sede do governo catarinense. O governador sequer nos recebeu. Um ajudante de ordens que mais parecia um contínuo alegou que

Jorge Lacerda viajaria para uma série de compromissos importantes e nos despachou laconicamente. Confesso que fiquei com um ódio mortal do governador, político de sucesso e poeta conceituado.

Prevendo passar apenas um dia na cidade, nos hospedamos num hotel de relativo conforto. Naquela madrugada, o céu desabou sobre Florianópolis. De manhã, quando acertávamos as contas na recepção, nos informaram que todos os voos haviam sido cancelados. A Ilha do Desterro estava literalmente ilhada e nós acabaríamos desterrados pelo temporal, que duraria mais alguns dias. Com o orçamento limitado, mudamos para uma pensão. Fomos ajudados pelo Gabriel, de Indaial, um jovem louro de feições angelicais, conterrâneo do Carlos Augusto, que estudava em Florianópolis. Anos depois Gabriel viveria em Indaial uma tragédia dostoievsquiana, ao matar a tiros um colega numa discussão de bar.

Aquelas foram noites reclusas, lembro que eu lia A Spy in the House of Love, de Anaïs Nin. Uma noite fomos a um cinema do centro ver Sweet Smell of Success/A embriaguez do sucesso – uma fábula cáustica sobre jornalismo, poder e corrupção, com o brilho cínico de Burt Lancaster e Tony Curtis – incrível que o filme chegasse ao Brasil na mesma época do seu lançamento mundial. Noutra noite chuvosa, com os trocados que nos restavam, fomos à única boate local, quase vazia, ainda ajudamos um catedrático de direito a voltar para casa de táxi – mal imaginava que quatro anos depois eu teria um namoro breve e turbulento com sua filha, a atriz Elizabeth Galotti, bolsista em Paris como eu.

A tempestade só amainou na sexta-feira, era o feriado de 15 de novembro e voltamos a Curitiba, num voo plácido com um céu de brigadeiro, mas com uma amarga sensação de derrota no coração.

|

| O Convair destroçado, um cenário chocante. |

2 Tragédia em São José dos Pinhais

Na segunda-feira. 16 de junho de 1958, uma noite chuvosa de final de outono, sou arrancado da paz da redação e mandado às pressas com um fotógrafo ao Hospital da Cruz Vermelha para entrevistar o sobrevivente de um desastre aéreo nas imediações do aeroporto Afonso Pena. “Estava muito escuro, só ouvi um baita estrondo. Por sorte eu estava na traseira do avião e não sofri nada!” O rapaz alourado, ainda na casa dos vinte anos, apesar de atrelado a uma aparatosa cama hospitalar, não exibia um arranhão ou curativo sequer. Havia sido um dos oito sobreviventes do voo do Convair 440 PP-CEP da Cruzeiro do Sul que partira de Porto Alegre, com escalas previstas em Florianópolis, Curitiba, São Paulo e destinação final ao Rio de Janeiro. Mas 22 outras pessoas, 17 passageiros e cinco tripulantes – piloto, copiloto e três aeromoças – não tiveram a mesma sorte e seus corpos foram destroçados na queda do avião. Sem visibilidade no fim de tarde tempestuoso, o piloto, que deveria ter arremetido e ganhado altitude, chocou a aeronave contra o solo e foi arrancando as centenas de árvores que cobriam o território da Colônia Murici.

"É uma coisa que a gente não esquece, porque é uma coisa forte. Fortíssima", disse o agricultor Ladislau Holtman, de 76 anos, morador do local. O Convair foi visto pela última vez no céu às 17h51.

"Não deu para ouvir nada porque o temporal era muito forte", conta Leonardo Valenga. Dois sobreviventes conseguiram caminhar por alguns quilômetros e chegaram até o vizinho de propriedade do agricultor. Mesmo desconfiados, eles se dispuseram a ajudar. "O acesso à Colônia Murici era muito difícil. O aeroporto era um mero galpão", explicou o perito criminal Leonardo Straube. De caminhão, os bombeiros e socorristas chegaram penosamente ao local do acidente.

Na escala em Florianópolis, haviam embarcado três importantes políticos de expressão nacional. O catarinense Nereu Ramos, 69 anos, que desempenhou um papel vital para a democracia brasileira ao assumir – como 1º vice-presidente do Senado – a Presidência da República de 11 de novembro de 1955 até 30 de janeiro de 1956 e garantir assim a posse do Presidente eleito Juscelino Kubitschek; o deputado federal catarinense Leoberto Leal, 45 anos, provável futuro governador do estado; e o governador em exercício de Santa Catarina, Jorge Lacerda, 43 anos. Filho de imigrantes gregos, nascido em Paranaguá (PR), Lacerda, ao deixar o governo, estava destinado a se eleger senador da República. Formado em medicina pela Faculdade Federal do Paraná em Curitiba, também se diplomara pela Faculdade de Direito de Niterói. Poeta, Lacerda se destacou ainda no jornalismo cultural ao fundar, em A Manhã, do Rio, em 1946, o Suplemento “Letras e Artes”, do qual assumiria a direção, tendo entre seus colaboradores escritores e artistas de renome nacional, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, Lygia Fagundes Telles, Dinah Silveira de Queiróz, José Lins do Rego e Santa Rosa.

A cobertura frenética da noite de 16 de junho me levou também à emergência do Hospital Cajuru, onde estavam chegando alguns corpos. De repente, dois padioleiros desceram de uma ambulância, cada um segurando a alça de uma caixa metálica de meio metro cúbico.

“O que é isto?” – perguntei.

“É o corpo do governador Jorge Lacerda.”

Na hora não consegui assimilar a sensação de ver realizado o desejo de ter um desafeto tão prontamente morto, em apenas sete meses, e ainda daquela maneira. Seriam precisos anos, décadas, para que exorcizasse completamente o sentimento de culpa em relação à morte do infeliz Jorge Lacerda.

Na quinta-feira, 19 de junho, com a volta do sol, mas o terreno ainda encharcado, fomos visitar o local do acidente numa camionete de reportagem. Pelo rádio do carro ouvíamos ansiosos o jogo do Brasil contra o País de Gales na Copa do Mundo da Suécia. Um gol providencial de Pelé aos 18 minutos do segundo tempo garantiu a ida da seleção para as semifinais.

É difícil imaginar o cenário de devastação no local de um acidente aéreo – só mesmo indo até lá. Fuselagens retorcidas, as entranhas escancaradas da decoração interna da aeronave, detalhes íntimos de dezenas de malas espalhados pelo solo lamacento. Mas nada me chocou mais – então e pelo resto da vida, com uma ponta de remorso, por ter desejado sua morte – do que ver os despojos de toda aquela promessa humana reduzidos a um pequeno cubo metálico salpicado de lama e sangue.

.webp)

.jpg)