|

| A foto do fato: eu na Arena da Baixada |

Por Roberto Muggiati

Na segunda-feira, 6 de março, fui a Curitiba para a posse do meu querido amigo Ernani Buchmann na presidência da Academia Paranaense de Letras. Foi uma bela cerimônia solene na sede da OAB do Paraná, não muito longe da Polícia Federal, o “palácio” da Lavajato.

|

No Bar Stuart, os acadêmicos Dante Mendonça (atleticano), Ernani

Buchmann (o novo presidente da APL, já foi presidente do

Paraná Clube), Ney José de Freitas e este que vos fala. |

No dia seguinte, Ernani combinou um encontro de fim de tarde mais descontraído no Bar Stuart, o mais antigo de Curitiba, fundado em 1904.

Com o dia inteiro praticamente livre, fui flanar por minha cidade natal em busca de vestígios do passado, tarefa que me exige, a cada nova viagem, mais memória, imaginação e alma de arqueólogo.

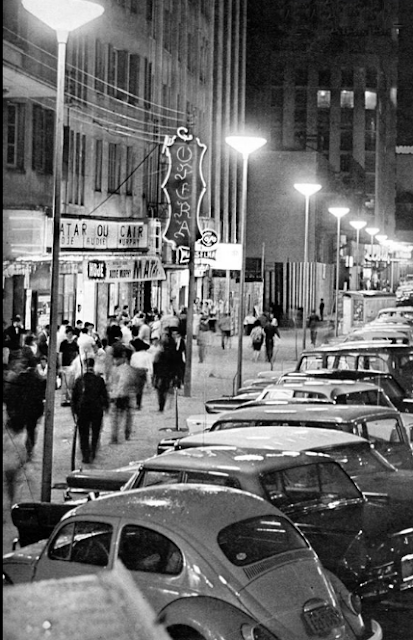

Na Avenida, passei pela Boca Maldita (longe de ser aquela que foi o ponto de partida da campanha nacional Diretas Já! em 1984). Depois, flashes da Rua Quinze: o Bar Triângulo, o rei do cachorro quente curitibano (ainda ostentando o au-au de néon na fachada); a lendária Confeitaria das Famílias; a sacada do antigo escritório de meu pai, da qual assistíamos aos desfiles do Sete de Setembro; em frente, o sobrado onde tive minhas primeiras aulas de inglês, aos dez anos, com Robert Charles Fulton; na Barão do Rio Branco espiei pela porta de entrada do prédio do Clube Curitibano (hoje sede da COHAB), com a chapelaria onde as madames e as debutantes guardavam seus casacos de pele; no subsolo também não havia mais a Caverna Curitibana, a antípoda das virginais debutantes; para dançar com as taxi girls, você comprava uma ficha e passava pela roleta até a pista de dança.

Do outro lado da rua, fui ver a vitrine dos instrumentos musicais da Casa Sartori, os saxofones de hoje fabricados no Vietnã ou na China. Não havia mais a Casa da Manteiga, nem o Grande Hotel Moderno, de portas fechadas, sua fachada art déco coberta por grafitos. Não achei a vitrina onde o faquir Silkh bateu um recorde mundial de jejum, deitado num colchão de pregos, vestindo apenas um fraldão e um turbante (diziam que na madrugada ele devorava cachorros do Triângulo e baurus e beirutes da Cometa). O Correio velho, onde em 1955 recebi pelo reembolso postal meu primeiro saxofone, um Ubaldo T. Abreu, de fabricação paulista; revi o belo prédio neo-helênico da Universidade do Paraná e os degraus de pedra da Faculdade de Engenharia, onde gazeteava vendo a passagem das normalistas. Fugi do Colégio Santa Maria, uma bela construção retangular que ocupava todo um quarteirão e foi estupidamente arrasada. No Passeio Público, encontrei os restos da Boate Tropical, à beira do velho lago, onde Raul de Souza singrava a madrugada num pedalinho com seu trombone para fazer serenata a um búfalo d’água. Vi o velho Île de France ainda de pé, cinco décadas depois, com a melhor “cuisine traditionelle française”. Subi a Riachuelo degradada, por onde passava o bonde rumo ao Juvevê e Bacacheri.

Em frente à antiga Prefeitura, existe agora um magazine de roupas no lugar do Facilitário Muggiati do tio Aquiles, a primeira loja de vendas a prestação em Curitiba. Aonde eu ia religiosamente (heresia!) toda sexta-feira de Carnaval recolher minha caixinha de madeira com as três lança-perfumes gorduchinhas, as Rodo Metálicas.

Fiz uma pausa para o recolhimento na Catedral da Praça Tiradentes, para mim, por muito tempo, um templo gótico mais majestoso que a Notre Dâme de Paris ou a Abadia de Westminster. Na basílica da Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais acendi uma vela votiva para o horrendo Cristo crucificado logo à direita da entrada, sempre oculto na escuridão contra um vitral colorido. Lembro que meu pai madrugava na Catedral com os companheiros da opa, aquela capa roxa que vestiam na Semana Santa – as imagens da catedral todas cobertas de roxo também – antes de partirem em procissão com o Cristo na cruz, um dos mais sofredores que conheci em minhas andanças pelo mundo.

Tinha mais pela frente. A Biblioteca Pública do Paraná comemorava seus 160 anos. Fui lá ouvir um trio de jazz e bossa nova, o Helinho Brandão (estudou sax com o Mauro Senise, como eu) e o guitarrista Mário Conde, acompanhante do Raul de Souza, que conheci em Curitiba em 1958.

Conheci em pessoa meus colegas virtuais do jornal literário da Biblioteca, Cândido, Rogério Pereira e Luiz Rebinski. E dei um abraço-surpresa no Ruy Castro, que seria o entrevistado de Um Escritor na Biblioteca, para o Cândido, formando uma ponte Caratinga-Curitiba.

Ernani Buchmann já estava no Stuart às sete. Conversamos sobre canetas-tinteiro até chegarem os companheiros Dante Mendonça e Ney José de Freitas. Chope e Steinhager, como convém, o papo vai rolando, alguém menciona o jogo do Atlético na Baixada pela Libertadores. Comento que a última vez que fui à Baixada foi em 1958 para assistir à big band de Woody Hermann. Os EUA tinham sacado que o jazz era uma eficiente arma de propaganda na Guerra Fria e patrocinaram várias turnês. A banda de Dizzy Gillespie visitou o Brasil em 1956.

|

A banda de Woody Herman, em 1958, em apresentação na quadra de basquete do

Atlético. |

|

| Eu com Woody Herman, em Curitiba, no mesmo ano. |

Em 1958 foi a vez de Woody Herman. (De quem Allan Stewart Königsberg, Woody Allen, tirou seu nome artístico.) A banda de Herman hospedou-se em Curitiba no Mariluz Hotel, onde o entrevistei, e tocou no Guairinha, numa noite de sábado. No domingo, houve uma apresentação grátis na quadra de basquete do Atlético, no Joaquim Américo, um tremendo erro, porque o time da casa jogava no campo ao lado e os minguados espectadores da banda de Woody a toda hora acorriam às janelas laterais da quadra para espiar o futebol.

No embalo da lembrança, o Dante Mendonça me pergunta: “Quer ir à Baixada? Tenho uma cadeira lá." Não hesitei. Chegar ao estádio em cima da hora, no meio daquela confusão toda, foi um risco para um cidadão que vai comemorar os oitenta este ano. Mas a emoção do espetáculo valeu a pena. A torcida atleticana toda uniformizada, muitos jovens, garotas bonitas, mães com bebês, pais com filhos pequenos – e a adrenalina correndo a mil. A Arena da Baixada é também um dos estádios mais bonitos que já conheci, iluminadíssima, o telhado retrátil fechado por ameaça de chuva. Tudo organizado e limpíssimo, as novas instalações do Joaquim Américo impressionaram este veterano frequentador do Maracanã. O jogo também foi vibrante. O Atlético marcou logo aos cinco minutos, fez 2x0 aos 30 do segundo tempo.

Aos 40 minutos sofreu um apagão e o Universidad Católica de Chile fez dois e chegou ao empate. Um empate sofrido em casa, com gosto de derrota. Saí meio ressabiado, temendo que alguém da torcida apontasse um dedo acusador para mim: “É ele o pé frio!” Da Dublin de Joyce, onde está morando, meu filho escreveu: “Tem de sair cinco minutos antes do fim do jogo, Mick Jagger do Batel!”

Pé frio? Deixa pra lá. Na noite seguinte, já de volta ao Rio, a televisão me transportou para o Durival Britto e Silva, o estádio em Vila Capanema, para torcer pelo Paraná na Copa do Brasil contra o Bahia. O Paraná é um quinto da camisa do meu amado Ferroviário – time para o qual eu torcia até 1962, quando saí definitivamente de Curitiba. (O Ferroviário fundiu-se em 1971 com o Britânia e o Palestra para formar o Colorado; em 1989, o Colorado fundiu-se com o Pinheiros e formou o Paraná Clube.)

Foi no Durival Britto, que fiz aulas de ginástica no primeiro ano do ginásio, assisti aos dois jogos da Copa do Mundo de 50 em Curitiba e vi ainda na concha acústica um show inesquecível da orquestra de Xavier Cugat. Voltando à Copa do Brasil de 2017: um prócer (belo palavrão) da CBF falou que o Bahia começaria mais tarde a terceira fase da Copa do Brasil, dando como favas contadas que o time da Boa Terra eliminaria o esquadrão das Araucárias. O Bahia protelou o jogo e catimbou o que pôde, mas o tricolor paranista foi lá e despachou o adversário com indiscutíveis dois a zero. Coisa que o Vasco não conseguiu contra o outro baiano, o Vitória. Mas isso já é outra história...

Atualização bqvMANCHETE: (Comentários postados no Facebook)