|

| SORRIAM, O MUNDO É DE VOCÊS • A ideia deve ter sido do próprio capo, Victor Civita, que assinou pomposamente o texto da Carta do Editor ao lado da foto da redação publicada no número 1. Foi convocado o chefe de fotografia da Abril, o excelente Lew Parrella, para registrar a foto para o álbum de família da primeira equipe de Veja. Algumas pinceladas sobre o que aconteceria com alguns que figuram aí e outros que chegariam pouco depois. O gaúcho Caio Fernando de Abreu, tímido de morrer, completou vinte anos no dia da data de capa da primeira Veja. Trocou o jornalismo pela literatura, morreu cedo e se tornou talvez a figura cult mais destacada dentre todos nós. O gaúcho José Antônio Dias Lopes foi o último a sair (não sei se apagou a luz), 22 anos depois, quando era editor de religião e correspondente da Veja no Vaticano. Criou a revista Gula e se deu bem. Eu, com os exageros capilares da época, postei-me coerentemente na extrema esquerda da primeira fila. Tornei-me o editor de Manchete que mais tempo durou no cargo. O paulista Tão Gomes Pinto veio dirigir a Manchete em 1996 e foi, talvez, o editor que menos tempo ficou no cargo, sorte dele... Mino Carta continua um grande jornalista, impávido com suas adoráveis contradições. Elio Gaspari e Dorrit Harazim conheceram-se na redação e continuam suas carreiras vitoriosas: ele se tornou o maior historiador da ditadura militar no Brasil, ela ganhou recentemente o Prêmio Maria Moors Cabot. Harry Laus, que não teve reconhecimento literário enquanto viveu – chegou a ser dono de uma birosca de loteria esportiva da Caixa – tornou-se um autor cada vez mais prestigiado no exterior. Bernardo Kucinski escreveu sobre o assassinato da irmã pelos carrascos militares e, mais recentemente, aderiu em definitivo à ficção. Henrique Caban trocou a Veja pela Bloch, onde foi assistente de Samuel Wainer no semanário Domingo Ilustrado, que durou um ano, quando retomou a carreira no Globo. Enio Squeff destacou-se na literatura, na música e nas artes plásticas. Sylvio Lancelotti herdou um hotel na Itália, tornou-se chef e crítico gastronômico e ainda comentarista de jogos do campeonato italiano pela TV. Paulo Cotrim também se tornou chefe e crítico de culinária. Tárik de Souza, que foi meu repórter na editoria de música, virou o dono do pedaço e é um dos mais sólidos comentaristas sobre a MPB, com vários livros publicados. Marcos Sá Correa, jovenzinho, começou sua brilhante carreira na Veja, lembro o Mino comentando: “Ele tem uma cara boa...” Muitos já morreram, de outros nunca mais ouvi falar. Encerro com uma vinheta trágica. Nello Pedra Gandara, pesquisador da minha editoria, foi um inadaptado na Abril e depois na Bloch, queria outras coisas do mundo. Um dia encontrou o seu caminho: começou a criar cachorros, montou um canil bem sucedido, depois outros, ficou finalmente bem e feliz da vida. Mas tudo terminou bruscamente quando Nello morreu atropelado ao atravessar uma destas avenidas que são o orgulho da Pauliceia. Foto Lew Parrela |

|

| Clique na ilustração para ampliar. Reprodução/Esquina |

POR ROBERTO MUGGIATI

Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos – a Era das Luzes, a Era das Trevas. Foi o ano da maior aventura do jornalismo brasileiro. Na segunda-feira, 9 de setembro de 1968 (com a data de capa do dia 11), saía o primeiro número da revista Veja.

Numa época de grandes lançamentos espaciais, a operação para levar às bancas a revista semanal de informação da Abril lembrava o planejamento e logística da NASA. Na Carta do Editor, em página dupla, ao lado da lendária foto da equipe diante das máquinas que imprimiam a revista, o próprio Presidente, Victor Civita, cobrava o pênalti: “Selecionamos entre 1.800 universitários de todos os estados e realizamos um inédito Curso Intensivo de Jornalismo. Com 50 destes moços e outros tantos jovens ‘veteranos’, formamos a maior equipe redacional já reunida por uma revista brasileira.”

Aos 30 anos, com 16 de jornalismo, eu fui um daqueles “jovens ‘veteranos’” da grande empreitada. Comecei a carreira em 1954, na Gazeta do Povo de Curitiba. Em 1960 fui estudar jornalismo em Paris, em 1962 entrei para o Serviço Brasileiro da BBC de Londres. Em 1965, comecei na Manchete, no Rio (ainda em Frei Caneca) como repórter especial; em março de 1968, a Bloch me ofereceu o cargo de editor de Pais e Filhos, uma franquia da Eltern alemã. Eu não tinha filhos e queria era fazer jornalismo de verdade, não uma revista mensal de fraldas e papinhas. Além do mais, só teria salário de editor lá pelo fim do ano, depois que a revista fosse lançada, e com uma condição: se a revista vendesse bem... Era muita incerteza para minha pobre cabecinha.

E havia mais em jogo. Já em 1967 falava-se muito numa revista Veja, que seria a semanal de informação da editora Abril. Numa ida a São Paulo, procurei o Alessandro Porro – figura icônica da empresa, diziam até que seria filho do próprio Victor Civita. Porro me garantiu: “Quando chegar a hora você será chamado.” As contratações para a Veja provocaram um verdadeiro terremoto no mercado de trabalho. A Manchete, como líder de vendas entre as semanais, foi um dos celeiros mais visados pelos caçadores-de-cabeças da nova publicação. Eram curiosos os telefonemas da sucursal carioca da Abril para a redação da Bloch: chamavam o Paulo Henrique (Amorim), que atendia a ligação, falava rapidamente e passava o telefone para o Lucas (Mendes), que por sua vez o passava para o Nilo (Martins) e assim sucessivamente. Adolpho Bloch ficava injuriado de ver aquela evasão do seu plantel debaixo do seu próprio nariz, mas tudo se fazia dentro das leis clássicas do capitalismo: jornalistas de esquerda (quase um pleonasmo) respondiam à lei da oferta e procura, atrás de melhores salários.

Peguei a ponte aérea e fui conversar em São Paulo com o futuro diretor de Veja, Mino Carta. Durante um cozido no Ca’ d’Oro, convidou-me para ser um dos editores da revista, dividida em quatro grandes fatias. Coube-me a fatia mais suculenta, a editoria de Artes e Espetáculos – imaginem, num ano em que a cultura brasileira e mundial ferviam.

O modelo da Veja era a semanal de informação americana Time, fundada em 1923, que oferecia uma visão do mundo segmentada por assuntos. O texto da Time pretendia ser informativo, claro e elegante, escrito numa linguagem uniforme, sem crédito ao autor, para dar a impressão de que a revista era redigida por uma única pessoa (quem sabe o próprio Deus?) Transplantar tal modelo para o Brasil seria o desafio da Veja – e seu grande desastre. O absurdo inicial foi copiar a grade funcional da Time e preencher os escaninhos com a nata do jornalismo brasileiro. A Veja começou com um total de 157 jornalistas, entre editores, redatores, repórteres, fotógrafos e correspondentes. A Time só chegara àquela estrutura após 45 anos de hesitações e adaptações: Veja também teria de evoluir dentro da realidade do país e da época, aprendendo com seus erros Seria – e foi – um processo muito doloroso.

A Editoria de Artes e Espetáculos tinha seis editores assistentes, dos quais só um foi escolhido por mim, o de Cinema, Geraldo Mayrink, mineiro com experiência das redações cariocas, cinéfilo e jornalista cultural, que correspondia plenamente ao perfil de redator buscado pela “proposta” da Veja.

Os outros editores já estavam lá quando cheguei, escolhas pessoais do próprio Mino: Paulo Cotrim (música), Paulo Mendonça (teatro), Luiz Gutemberg (rádio e TV), Leo Gilson Ribeiro (literatura) e Harry Laus (artes plásticas), esse indicado por Leo Gilson. Os critérios? Cotrim fora o dono do João Sebastião Bar, berço da bossa nova em São Paulo. Mendonça era aparentado com a família Mesquita, do Estadão, onde trabalhara o pai de Mino, também jornalista. Leo Gilson, doutor em Literatura pela universidade de Heidelberg, era o melhor amigo da tia de Mino, Bruna Becherucci, que também colaborava em Veja fazendo resenhas literárias. Nenhum deles tinha qualquer vivência do texto jornalístico: eram críticos acadêmicos sem poder de comunicação com o grande público. Cotrim sequer escrevia; muitos anos depois, encontraria sua vocação como crítico de gastronomia. Cada editor tinha dois pesquisadores (o nome que a Abril dava aos repórteres) – daqueles 50 jovens universitários do país inteiro selecionados por Veja. E cada editoria tinha colaboradores para escreverem resenhas, dois em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. Ou seja: eu, os seis editores, os doze pesquisadores, mais 24 colaboradores, a equipe da editoria de Artes e Espetáculos totalizava 43 profissionais, mais um carona, o famigerado José Ramos Tinhorão: já na fase dos números zero, ele fora rejeitado por outras editorias e desovado na nossa. A última coisa que a Veja ia querer era o Tinhorão escrevendo sobre música e demolindo a bossa e a tropicália com seus dogmas do materialismo dialético. Foi posto a escrever a seção de Cartas do Leitor.

Além de planejar minha fatia cultural da revista, que nunca ultrapassava as dez páginas – vivíamos um momento altamente politizado, embora a cultura também participasse dele – eu tinha que reescrever praticamente todos os textos (o que gerava atritos terríveis) e me comunicar com aqueles 24 colaboradores que, sem espaço, invariavelmente ficavam sem escrever. Aquilo era um imenso desperdício de tempo, deles e meu. No ano e meio que passei em Veja, só tive oportunidade de publicar uma resenha do grande José Rubem Fonseca, sobre o filme As aventuras de Tom Jones.

Numa época sem fax e, nem falar, e-mail, o principal meio de comunicação era o obsoleto telex, o que tornava um verdadeiro suplício o fechamento das reportagens de capa. Segunda-feira de manhã, mal refeitos do esforço de fechar mais uma edição, Mino Carta reunia os editores em sua sala. Comentávamos o número que acabava de ir às bancas e discutíamos a pauta do seguinte. Traçadas as prioridades, o chefe de reportagem Sérgio Pompeu iniciava a faina desesperada de disparar os pedidos para as sucursais.

O redator destacado para escrever o texto da matéria de capa passava três dias torturantes sem fazer nada. Os textos só começavam a chegar ao apagar das luzes, lá pelo fim da tarde de quinta-feira, quando jorravam sobre a mesa do pobre coitado vários metros de folhas de telex, além de folhetos, jornais e revistas enviados por despacho urgente. Não havia tempo material para digerir tudo aquilo e escrever um texto decente, o que aumentava o desgaste físico e mental do redator. O trabalho de fechamento se prolongava da sexta até o amanhecer de sábado na paisagem sinistra da Marginal do Tietê, segundo Mino “lamaçal fétido em movimento preguiçoso, rio morto prova de muitas coisas más. Se o lago de Tiberíades fosse igual ao Tietê, a caminhada de Cristo sobre a água não seria milagre.”

Uma palavra sobre o espaço físico onde se fazia a Veja. No começo de 1968, a Abril juntara suas redações num prédio construído sobre a própria gráfica, na Avenida Otaviano Alves de Lima, 800, na Marginal do Tietê, tendo mais aos fundos a Freguesia do Ó. A redação da Veja ocupava o oitavo e último andar. Mino Carta e os editores tinham salas fechadas na frente, com direito à abominável paisagem do rio poluído. Os editores assistentes, redatores e repórteres ocupavam compartimentos quase fechados, as execráveis “baias” – mais um fator a truncar a comunicação em todos os sentidos. Não era uma redação “aberta”, com fileiras de mesas como nos jornais e na maioria das revistas, o que promovia interação constante entre os redatores. Ao longo do corredor, do lado de fora das salas dos editores, havia baterias de datilógrafas que “preparavam” os textos para a gráfica, redigitando-os em colunas de 37 batidas, a medida da coluna tipográfica. O editor, depois de reler, corrigir ou até reescrever o texto do subeditor, tinha ainda de rever (e rubricar) as laudas finais batidas à máquina por mocinhas que não tinham a menor ideia do que estavam datilografando.

|

| O número zero da Veja |

|

| A primeira capa |

O lançamento de Veja foi feito com uma megacampanha publicitária que culminou com a transmissão em rede nacional pela TV, às 20 horas de domingo, de um filme de Jean Manzon sobre a revista, tão bombástico que as pessoas correram às bancas na manhã seguinte esperando comprar a maravilha das maravilhas. Os 700 mil exemplares lançados em todo o Brasil esgotaram em poucas horas. A decepção foi imensa. Acostumados ao arrojo visual da Manchete e ao jornalismo vivo da Realidade, a vitoriosa mensal da Abril abortada em função dos investimentos na Veja – os leitores rejeitaram de saída a revista de formato pequeno, quase toda em preto-e-branco e com excesso de texto. Até o nome da revista era inadequado, convidava a “ver” mais do que a “ler”, por isso ela circularia muito tempo com o logotipo ambíguo de Veja e Leia.

Algumas capas, com chamadas em paulistês, como Ah, Jaqueline! (quando a viúva de Kennedy fez um contrato nupcial com Onassis), foram alvos de chacota.

O segundo número de Veja baixou a tiragem para 500 mil exemplares; o terceiro, para 250 mil; o quarto para 100 mil e o quinto para 50 mil.

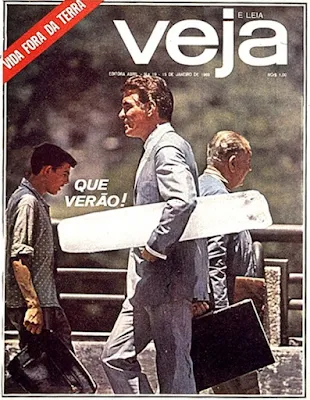

Quatro meses depois, a vendagem chegava ao fundo do poço: apenas 30 mil exemplares no país inteiro. Foi a tiragem da capa de 15 de janeiro de 1969, uma produção tosca e óbvia que mostrava um executivo de terno carregando uma barra de gelo debaixo braço, com a chamada QUE VERÃO! (Na minha memória idiossincrática eu jurava que a chamada era UFA, QUE CALOR!)

Guardo duas ou três boas lembranças da minha temporada na Veja.

• Uma matéria de duas páginas no número 10 (13/11/68) intitulada Existe algo de concreto nos Baianos, mostrando as relações entre os tropicalistas e os poetas neoconcretos, incluindo um quadro comparativo com as letras da Tropicália e a poesia dos concretistas.

• A reportagem de capa do número 38 (28/5/1969), quando Glauber Rocha ganhou em Cannes o prêmio de Melhor Diretor com o filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, ou Antônio das Mortes. Não só era raro uma matéria cultural emplacar capa na Veja, como Mino Carta creditou a mim o texto em sua Carta ao Leitor. Quando preparava o texto com antecedência – aguardando a decisão de Cannes – recebo a visita insólita em minha sala da Marginal do Tiete de ninguém menos do que o próprio Glauber. Numa longa conversa telúrica acompanhada de muitos gestos, ele me deu muitas informações de cocheira que enriqueceriam o texto. Como esta: “Quando filmavam Deus e o Diabo na Terra do Sol, no interior da Bahia, Glauber e Maurício subiam um morro íngreme discutindo sobre Deus. De repente um pé de vento derrubou a câmara, que rolou alguns metros morro abaixo. Mas o equipamento ficou intato. Maurício do Valle, que é muito religioso, falou: ‘Deus existe.’ Glauber respondeu: ‘É possível...’”

• E a cobertura da morte da mulher de Roman Polanski, na sua casa de Los Angeles. Sharon Tate, com o filho na barriga (a quinze dias de nascer), três amigos e um estudante amigo do caseiro, foram barbaramente assassinados por um bando de fanáticos que seguiam as ordens do guru do mal Charles Manson. Por exigência do Mino, Geraldo Mayrink, escreveu a matéria em forma de roteiro cinematográfico. O texto, um roteiro perfeito publicado no número 50 (20/8/1969), estava pronto para ser filmado.

Veja surgiu num ano crucial do século 20, um tempo de confrontos violentos e mudanças radicais que moldariam as décadas seguintes. No caso do Brasil, mudanças para pior. Em dezembro, o AI-5 instalou a repressão total no país, obrigando a resistência à ditadura militar a cair na clandestinidade.

À minha modesta maneira, como escritor, eu vinha fazendo propaganda de esquerda.

|

| O lançamento do livro Mao e a China em São Paulo, dezembro de 1968. Foto: Arquivo Pessoal R.M. |

Uma semana antes do AI-5, lancei em São Paulo o livro Mao e a China, uma declaração de amor ao comunismo chinês. O livro, uma incitação à luta armada, passou a aparecer menos nas vitrinas das livrarias do que nas exposições de material subversivo apreendido pelo exército. Quando o guerrilheiro Carlos Lamarca morreu fuzilado em 1971, no sertão da Bahia, os jornais do país inteiro publicaram trechos de suas cartas para a companheira Iara Iavelberg. “12 de julho: Lendo Mao e a China, de Roberto Muggiati, me impressiono cada vez mais em tudo e vejo a necessidade urgente da Revolução Cultural dos quadros de vanguarda.” Mao e a China foi o último livro que Lamarca leu. Estranhamente, em momento algum a ditadura veio bater à minha porta. Com um forte sentimento de rejeição, eu me autointitulei O Homem Invisível dos Anos de Chumbo.

Só tempos depois matei a charada. Em 1969 voltei para a Manchete e para o Rio. Tivesse ficado em São Paulo, a coisa seria bem diferente. Num documentário sobre Vladimir Herzog, vi colegas meus da Veja e da Realidade – ideologicamente autênticos sacristães comparados a mim – que foram presos e torturados nos porões do DOI-CODI em São Paulo. Eu tinha tudo a ver com Vlado: nascemos no mesmo ano e, quando deixei o Serviço Brasileiro da BBC em Londres, em 1965, ele foi ocupar a minha vaga. A volta para o “balneário da República” – quem diria? – salvou a minha vida.